Survey or Interview篠崎 広一郎

アメリカで学んできたことを生かして

近大ならではの救命システムを確立する

From the U.S. to Kindai — innovating emergency care.

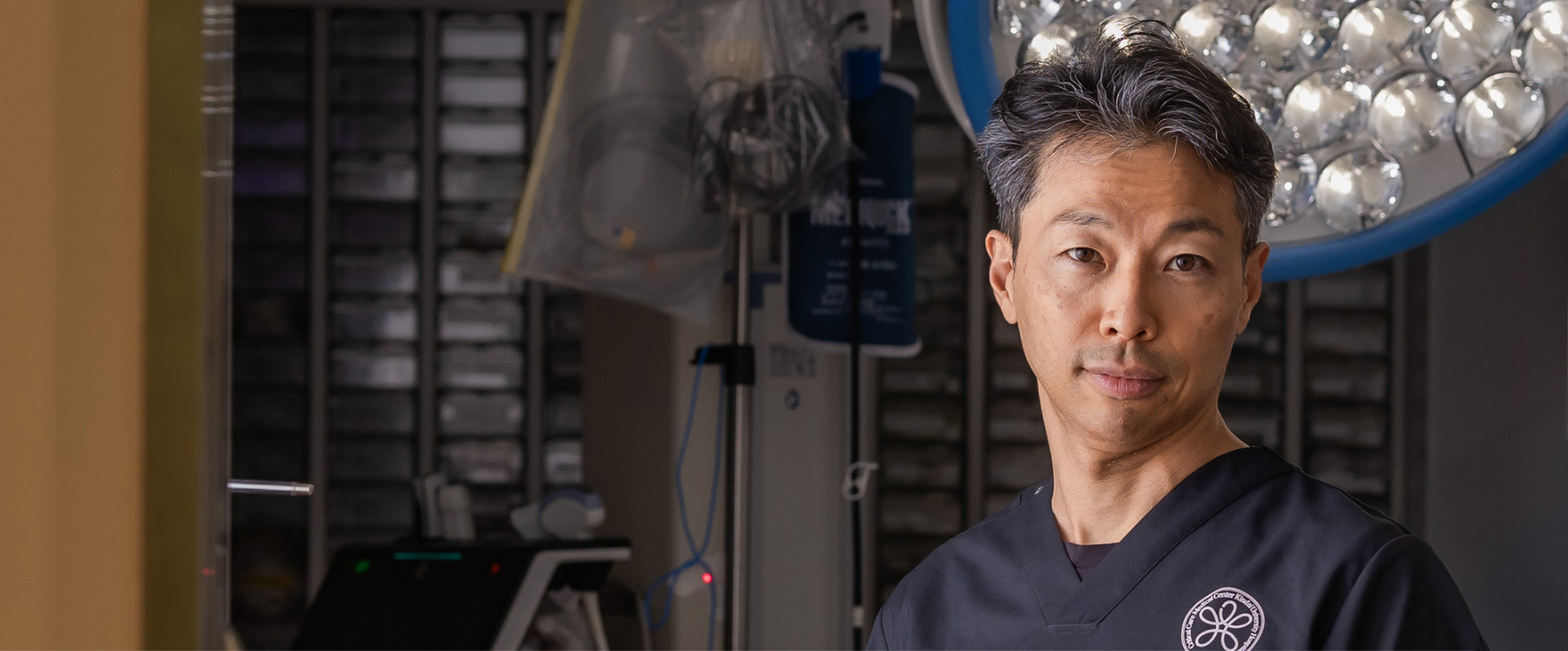

篠崎 広一郎

Interview

SHINOZAKI Koichiro

救急医学教室 主任教授

Chief Professor of Department of Emergency and Critical Care Medecine

〈そろそろアメリカにも飽きたんじゃないか〉

はじまりは千葉大学医学部の先輩からのLINEだった。日本のある大学が救命救急の医師を探しているという。地位は教授、悪い話ではないと思うとも書かれていた。篠崎広一郎は、すぐに〈何を言っているんですか、今が1番忙しい時期ですよ〉と返信した。日本の大学に戻る気はさらさらなかった。

このとき彼はホストラ大学ザッカー医学部のアシスタント・プロフェッサーとして研究活動に没頭していた。そして次のステップとしてハーバード大学への移籍を考えていたのだ。

約一年後、再びLINEが届いた。

〈まだ人を探しているみたいなんだけれど、一度話を聞いてみないか?〉

1年前と状況は変わっていた。応募していた研究費用の助成金の審査に落ちていたのだ。その大学の話を聞いてみようかと思った。日本に帰国して、その先輩の高校時代の同級生に会うことになった。近畿大学医学部循環器内科学教室主任教授の中澤学である。

中澤は近畿大学病院の救命救急は人材が足りない、危うい状況にあると説明した上で「火中の栗を拾ってもらうみたいで申し訳ない」と言った。篠崎は笑ってこう返した。

「火中の栗は好物です」

10年ぶりに日本に戻ることを決めた瞬間だった。

篠崎はこう振り返る

「お世話になった(アメリカの)先生からグラント(助成金)は翌年申請すれば獲れると言われていました。ハーバードの移籍もほぼ決まりつつあった。アメリカに来て、家族と一緒に10年間夢中で追いかけていたポジションをあとちょっとで掴めるところまで来ていた。それをぽいっと手放して、日本に戻ってくるという選択をした」

不思議と未練は全くなかったんです、と呟くように言った。

「ぼくたち研究者は、同じ手順でやれば同じ研究結果が出るという再現性を大事にします。近畿大学との出会いは、もう一度あるかというともうない。再現性がない。ぼくにとっては妻との出会いと同じ。どこで出会って、いつ結婚したか、全部説明できます。でも同じ女性ともう一度出会って結婚できるかというと分からない」

それと同じで運命の出会いだったと思うんですよと笑った。

篠崎は神奈川県鎌倉市で生まれた。父親は精神科の医師であり、厚生労働省に勤務していた。医師を志したのは高校1年生のときだった。

「文系に行くのか理系に行くのか迷っていたんです。ぼくは人と一緒に何かをやるのが好きだったので、広告代理店のような華やかな世界、あるいは弁護士になるのもいいかなと思っていたんです。ところがぼくは国語と社会が本当に苦手。得意科目は物理と化学。自分の特性を生かすならば理系。人との関わる仕事となると医師かなと。父親への憧れもあったとは思います」

はじまりは千葉大学医学部の先輩からのLINEだった。日本のある大学が救命救急の医師を探しているという。地位は教授、悪い話ではないと思うとも書かれていた。篠崎広一郎は、すぐに〈何を言っているんですか、今が1番忙しい時期ですよ〉と返信した。日本の大学に戻る気はさらさらなかった。

このとき彼はホストラ大学ザッカー医学部のアシスタント・プロフェッサーとして研究活動に没頭していた。そして次のステップとしてハーバード大学への移籍を考えていたのだ。

約一年後、再びLINEが届いた。

〈まだ人を探しているみたいなんだけれど、一度話を聞いてみないか?〉

1年前と状況は変わっていた。応募していた研究費用の助成金の審査に落ちていたのだ。その大学の話を聞いてみようかと思った。日本に帰国して、その先輩の高校時代の同級生に会うことになった。近畿大学医学部循環器内科学教室主任教授の中澤学である。

中澤は近畿大学病院の救命救急は人材が足りない、危うい状況にあると説明した上で「火中の栗を拾ってもらうみたいで申し訳ない」と言った。篠崎は笑ってこう返した。

「火中の栗は好物です」

10年ぶりに日本に戻ることを決めた瞬間だった。

篠崎はこう振り返る

「お世話になった(アメリカの)先生からグラント(助成金)は翌年申請すれば獲れると言われていました。ハーバードの移籍もほぼ決まりつつあった。アメリカに来て、家族と一緒に10年間夢中で追いかけていたポジションをあとちょっとで掴めるところまで来ていた。それをぽいっと手放して、日本に戻ってくるという選択をした」

不思議と未練は全くなかったんです、と呟くように言った。

「ぼくたち研究者は、同じ手順でやれば同じ研究結果が出るという再現性を大事にします。近畿大学との出会いは、もう一度あるかというともうない。再現性がない。ぼくにとっては妻との出会いと同じ。どこで出会って、いつ結婚したか、全部説明できます。でも同じ女性ともう一度出会って結婚できるかというと分からない」

それと同じで運命の出会いだったと思うんですよと笑った。

篠崎は神奈川県鎌倉市で生まれた。父親は精神科の医師であり、厚生労働省に勤務していた。医師を志したのは高校1年生のときだった。

「文系に行くのか理系に行くのか迷っていたんです。ぼくは人と一緒に何かをやるのが好きだったので、広告代理店のような華やかな世界、あるいは弁護士になるのもいいかなと思っていたんです。ところがぼくは国語と社会が本当に苦手。得意科目は物理と化学。自分の特性を生かすならば理系。人との関わる仕事となると医師かなと。父親への憧れもあったとは思います」

‘Chestnuts in the fire are my favorite,’ said the emergency physician who came from New York, astonished by the hidden strength of Kindai University.

“Getting tired of America yet?”It was a message that popped up one day on SHINOZAKI Koichiro’s LINE from a senior alumnus at Chiba University Faculty of Medicine. A university in Japan, the senior wrote, was looking for an emergency medicine physician—at the rank of professor. It might not be a bad opportunity, the message added.

SHINOZAKI immediately typed back: “What are you talking about? This is the busiest time of my life.” He had absolutely no intention of returning to a Japanese university.

At the time, he was deeply immersed in research as an Assistant Professor at Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell. He was already setting his sights on the next step: a potential move to Harvard University.

About a year later, another LINE message arrived.

“It seems they’re still looking for someone. Why don’t you at least hear them out?”

By then, his circumstances had shifted. A research grant he had applied for had been rejected, and the setback made him pause. Perhaps it wouldn’t hurt to listen. He agreed to return briefly to Japan and meet a former high school classmate of his senior colleague. That man was NAKAZAWA Gaku, Chief Professor in the Department of Cardiology at Kindai University Faculty of Medicine.

NAKAZAWA explained candidly that emergency and critical care unit at Kindai University Hospital was critically understaffed and in a precarious state. “It feels like I’m asking you to pull chestnuts out of the fire,” he admitted apologetically.

SHINOZAKI laughed and replied: “Chestnuts from the fire are my favorite.”

It was the moment he decided to return to Japan after ten years abroad.

Looking back, he reflects, “My mentors in the U.S. told me I could win the grant if I applied again the next year. My move to Harvard was nearly finalized. I had come to America and, together with my family, spent ten years in relentless pursuit of this very position. I was just within reach. And yet, I let it all go, tossing it aside, to return to Japan.”

“Strangely, I didn’t feel any regret,” he adds quietly.

“As researchers, we place great value on reproducibility—the idea that if you follow the same steps, you’ll get the same results. But my encounter with Kindai University was not like that. If you ask whether it could happen again, I’d say no. It had no reproducibility. It was like meeting my wife. I can tell you where we met and when we married, but could I meet the same woman and marry her again? I don’t know,” SHINOZAKI says with a laugh. “It felt like destiny.”

He laughed as he said it, but the conviction in his words was unmistakable.

1996年4月、千葉大学医学部に入学すると、親許を離れたこともあったろう、気楽な学生生活を過ごした。

「当時はプレステ(プレイステーション)が出た時代で、一人暮らしをしていたぼくの部屋が友だちのたまり場になっていました。髪の毛を茶色にして、麻雀したり……。6年間、かなり自由でしたね」

進路として救命救急を選んだのは、ヨット部の先輩の背中を追ったからだった。

「憧れていた先輩だったんですが、ちゃらんぽらんなところもあった」

その彼が、真面目にやっていたので、これならば自分でもなんとかなるかもっていうのがありましたと冗談めかして笑う。

もう1つ、背中を押したのは、テレビドラマ『救命病棟24時』だった。

「理屈じゃなく、人を必死で救うこと医師たちが格好良かった」

2002年に卒業後、千葉大学医学部附属病院救急部・集中治療室に入る。

救命救急の現場は過酷だった。36時間連続、週100時間勤務ということもざらだった。

「今じゃ、当然許されない環境です。ただ、好きなことをやって格好良くなりたいというのがあったので、時間を忘れて夢中でやっていましたね」

救命救急を他の診療科と分かつのは、〝いつ〟、〝どのような〟患者が来るのか予測、準備できない。そして緊急を要することだ。

「特に夜中、あるいは土日だと自分しかいないときがあります。もちろん専門医が診ることが理想です。しかし、いないならば自分たちでなんとかするしかない。そこにある人材と設備の中でベストを尽くす。それが自分の性に合っていたのかもしれません。一人前の外科医になるには(医師免許取得から)10年掛かると言われます。救命救急は3、4年で、自分を頼ってくださる患者さんが目の前にいるんです。必死になって診た患者さんから〝篠崎先生に助けてもらいました〟と言われることが嬉しかった」

治療に妥協をしたくないので、常にトレーニングをしていましたと付け加えた。

転機となったのは、2013年だった。

このとき、篠崎は千葉大学医学部附属病院から千葉市立青葉病院に移り、救命集中治療科の部長となっていた。臨床と平行して通っていた千葉大学大学院で書いた蘇生分野の論文が評価され、アメリカへの研究留学の話が舞い込んできたのだ。

しかし——。

「臨床医として責任ある立場を任されていて、自分しかできない仕事が沢山あると思っていました。研究室に籠もって実験する人生に踏み切る決心がつかなかった。(病院側からも)ぼくがいなくなると現在の(救命)体制が維持できない、周囲から〝行かないで〟と言われていました」

そんな篠崎の背中を蹴り飛ばしたのが、千葉大学の恩師、平澤博之だった。

平澤は電話でこう怒鳴りつけた。

「篠崎、お前は天狗になっている。お前ごときの仕事なんて誰でもできるんだ。俺じゃなきゃ駄目だと思っているのはただの傲慢だ。アメリカに行って自分の無力さを知ってくるべきだ」

「当時はプレステ(プレイステーション)が出た時代で、一人暮らしをしていたぼくの部屋が友だちのたまり場になっていました。髪の毛を茶色にして、麻雀したり……。6年間、かなり自由でしたね」

進路として救命救急を選んだのは、ヨット部の先輩の背中を追ったからだった。

「憧れていた先輩だったんですが、ちゃらんぽらんなところもあった」

その彼が、真面目にやっていたので、これならば自分でもなんとかなるかもっていうのがありましたと冗談めかして笑う。

もう1つ、背中を押したのは、テレビドラマ『救命病棟24時』だった。

「理屈じゃなく、人を必死で救うこと医師たちが格好良かった」

2002年に卒業後、千葉大学医学部附属病院救急部・集中治療室に入る。

救命救急の現場は過酷だった。36時間連続、週100時間勤務ということもざらだった。

「今じゃ、当然許されない環境です。ただ、好きなことをやって格好良くなりたいというのがあったので、時間を忘れて夢中でやっていましたね」

救命救急を他の診療科と分かつのは、〝いつ〟、〝どのような〟患者が来るのか予測、準備できない。そして緊急を要することだ。

「特に夜中、あるいは土日だと自分しかいないときがあります。もちろん専門医が診ることが理想です。しかし、いないならば自分たちでなんとかするしかない。そこにある人材と設備の中でベストを尽くす。それが自分の性に合っていたのかもしれません。一人前の外科医になるには(医師免許取得から)10年掛かると言われます。救命救急は3、4年で、自分を頼ってくださる患者さんが目の前にいるんです。必死になって診た患者さんから〝篠崎先生に助けてもらいました〟と言われることが嬉しかった」

治療に妥協をしたくないので、常にトレーニングをしていましたと付け加えた。

転機となったのは、2013年だった。

このとき、篠崎は千葉大学医学部附属病院から千葉市立青葉病院に移り、救命集中治療科の部長となっていた。臨床と平行して通っていた千葉大学大学院で書いた蘇生分野の論文が評価され、アメリカへの研究留学の話が舞い込んできたのだ。

しかし——。

「臨床医として責任ある立場を任されていて、自分しかできない仕事が沢山あると思っていました。研究室に籠もって実験する人生に踏み切る決心がつかなかった。(病院側からも)ぼくがいなくなると現在の(救命)体制が維持できない、周囲から〝行かないで〟と言われていました」

そんな篠崎の背中を蹴り飛ばしたのが、千葉大学の恩師、平澤博之だった。

平澤は電話でこう怒鳴りつけた。

「篠崎、お前は天狗になっている。お前ごときの仕事なんて誰でもできるんだ。俺じゃなきゃ駄目だと思っているのはただの傲慢だ。アメリカに行って自分の無力さを知ってくるべきだ」

Being an emergency physician who strives to do his best with the personnel and resources at hand suited me well.

SHINOZAKI Koichiro was born in Kamakura City, Kanagawa Prefecture. His father was a psychiatrist who worked at the Ministry of Health, Labour and Welfare. He first decided to become a doctor during his first year of high school.“I was torn between going into the humanities or the sciences. I loved working with people, so I thought maybe something glamorous like advertising, or maybe becoming a lawyer. But I was terrible at Japanese and social studies. My strengths were physics and chemistry. If I wanted to make the most of my strengths and work with people, medicine made sense—and I admired my father, too,” he recalls.

In April 1996, SHINOZAKI entered the Faculty of Medicine at Chiba University. Living away from home for the first time, he enjoyed a carefree student life.

“It was the era when the PlayStation had just come out. Since I was living alone, my apartment became a hangout spot for my friends. I dyed my hair brown, spent my time playing mahjong… for six years, I lived pretty freely,” he recalls.

He chose emergency and critical care medicine as his career path because he wanted to follow in the footsteps of a senior from the university yacht club.

“He was someone I looked up to, though he had a bit of a carefree streak,” SHINOZAKI laughs. “But seeing him take emergency medicine so seriously, I thought maybe I could handle it too.”

Another push came from the television drama Emergency Room 24 Hours.

“The doctors in that show were desperately trying to save people—not with logic, but with sheer will. I thought they were incredibly cool,” SHINOZAKI recalls.

After graduating in 2002, SHINOZAKI entered the Emergency and Intensive Care Unit at Chiba University Hospital.

The frontline of emergency medicine was brutal. Working 36-hour shifts and clocking over 100 hours a week was common.

“That kind of environment would never be tolerated today. But back then, I wanted to do something I loved, I wanted to be cool—and I threw myself into it, forgetting time completely.”

What sets emergency medicine apart from other specialties is its unpredictability—no one can foresee when or what kind of patient will arrive, and every case is urgent.

“Especially at night, or on weekends, sometimes I was the only doctor there. Of course, in an ideal world, every patient would be seen by a specialist. But if there was no one else, then we had no choice but to handle it ourselves. Within the limits of the staff and equipment available, we had to do our best. Maybe that suited my nature. They say it takes ten years after earning your medical license to become a fully-fledged surgeon. But in emergency medicine, after just three or four years, there are already patients relying on you. And when a patient you fought so hard to save said, ‘Dr. Shinozaki, you saved my life,’—that made me happy.”

“I didn’t want to compromise on treatment, so I was constantly training,” he adds.

ペンシルバニア大学リサーチフェローとしてアメリカに渡った篠崎は、この平半澤の言葉を何度も噛みしめることになる。

「まず英語が全然通じなかった。カフェで飲み物を頼むとき、サイズやフレーバーなどの好みを伝えますよね。それが日本と全然違った」

ノンシュガーのアイスカフェオレを注文できるまでに2年掛かりましたとおかしそうに笑う。

「アイスカフェオレだけでなく、電話を契約して、水道を開通させて、インターネットを引く。実験でも必要な道具を借りたりして揃えないといけない。全て要求。この要求を過不足なく伝えるようになるまで2年掛かりました」

次のステップはアメリカで認められ、報酬を得ることだ。つまり「要求」する側から「提供」する側への転換である。

「リサーチフェローは無給です。途中から小遣い程度の金額を貰うようになり、3年目に入る頃、給料交渉をしました」

2015年に篠崎はファインスタイン医学研究所の研究員となる。日本企業との共同研究を担当することもあり、有給の職を得たのだ。

研究が軌道に乗り、執筆した論文が評価を得ると、さらなる欲が出てきた。アメリカの医師免許を取得し、2018年、ホフストラ大学ザッカー医学部救急レジデントとして臨床の現場に戻った。

「レジデントとは日本の専攻医のことです。そこでまた言葉の壁がありました。給料交渉、ポジションを獲得するような交渉、つまり要求を通すことはある程度出来るようになっていました。ただ、患者さんの要求を叶えてあげるというのは、非常に高度なコミュニケーション能力が必要」

医療の現場は、患者の要求を「叶える」ことでもあると篠崎は言う。

「まず相手が何に困っているのか把握しなければならない。急性虫垂炎で苦しんでいるならば分かりやすい。しかし、認知症のおばあちゃんをどこにも預けられず困っているということもある。それらしい病名をつけてとりあえず入院させなければならないこともある。相手の要求を聞き取って、どう叶えてあげるのか。それが1番大変でした」

そしてアメリカの医療現場の体制、その濃度に舌を巻いた。

「日本と比べると、ぼくが臨床医として働く時間は約半分。でも給料は2倍。為替を加味すれば2・5倍とか3倍になる。なぜそうなるかというと単純に単位時間あたり4倍の患者を診ているからなんです」

医師が〝4倍〟の患者を診るため、看護師などの十分な人員、役割分担もはっきりしていた。

「アメリカの医療は非常に良く出来たシステム。作った人はすごいと思います。ただ、ぼくの中では歯車の中で働かされているという感覚もあった。日本のときのような患者さんとの関係もないんです」

やり甲斐のある現場であると同時に、ふと千葉時代の「篠崎先生のおかげで助かりました」と喜んでくれた患者の顔が浮かんでくることもあった。困っている人の力になって笑顔を見たい。篠崎の心の奥底に眠っていた思いが、日本への帰国を後押ししたのかもしれない。

「まず英語が全然通じなかった。カフェで飲み物を頼むとき、サイズやフレーバーなどの好みを伝えますよね。それが日本と全然違った」

ノンシュガーのアイスカフェオレを注文できるまでに2年掛かりましたとおかしそうに笑う。

「アイスカフェオレだけでなく、電話を契約して、水道を開通させて、インターネットを引く。実験でも必要な道具を借りたりして揃えないといけない。全て要求。この要求を過不足なく伝えるようになるまで2年掛かりました」

次のステップはアメリカで認められ、報酬を得ることだ。つまり「要求」する側から「提供」する側への転換である。

「リサーチフェローは無給です。途中から小遣い程度の金額を貰うようになり、3年目に入る頃、給料交渉をしました」

2015年に篠崎はファインスタイン医学研究所の研究員となる。日本企業との共同研究を担当することもあり、有給の職を得たのだ。

研究が軌道に乗り、執筆した論文が評価を得ると、さらなる欲が出てきた。アメリカの医師免許を取得し、2018年、ホフストラ大学ザッカー医学部救急レジデントとして臨床の現場に戻った。

「レジデントとは日本の専攻医のことです。そこでまた言葉の壁がありました。給料交渉、ポジションを獲得するような交渉、つまり要求を通すことはある程度出来るようになっていました。ただ、患者さんの要求を叶えてあげるというのは、非常に高度なコミュニケーション能力が必要」

医療の現場は、患者の要求を「叶える」ことでもあると篠崎は言う。

「まず相手が何に困っているのか把握しなければならない。急性虫垂炎で苦しんでいるならば分かりやすい。しかし、認知症のおばあちゃんをどこにも預けられず困っているということもある。それらしい病名をつけてとりあえず入院させなければならないこともある。相手の要求を聞き取って、どう叶えてあげるのか。それが1番大変でした」

そしてアメリカの医療現場の体制、その濃度に舌を巻いた。

「日本と比べると、ぼくが臨床医として働く時間は約半分。でも給料は2倍。為替を加味すれば2・5倍とか3倍になる。なぜそうなるかというと単純に単位時間あたり4倍の患者を診ているからなんです」

医師が〝4倍〟の患者を診るため、看護師などの十分な人員、役割分担もはっきりしていた。

「アメリカの医療は非常に良く出来たシステム。作った人はすごいと思います。ただ、ぼくの中では歯車の中で働かされているという感覚もあった。日本のときのような患者さんとの関係もないんです」

やり甲斐のある現場であると同時に、ふと千葉時代の「篠崎先生のおかげで助かりました」と喜んでくれた患者の顔が浮かんでくることもあった。困っている人の力になって笑顔を見たい。篠崎の心の奥底に眠っていた思いが、日本への帰国を後押ししたのかもしれない。

It took me two years to be able to order a non-sugar iced café au lait.

A turning point came in 2013.At the time, SHINOZAKI had moved from Chiba University Hospital to Chiba Aoba Municipal Hospital, where he served as Head of the Department of Emergency and Critical Care. Alongside his clinical duties, he had been pursuing graduate studies at Chiba University, and a paper he had written in the field of resuscitation medicine was highly evaluated. Then came an unexpected offer: the chance to study and conduct research in the United States.

But he hesitated.

“As a clinician, I was in a position of responsibility. There was so much work that I believed only I could do. I couldn’t bring myself to choose a life shut away in a lab doing experiments. The hospital, too, insisted that without me the emergency care system we had built could not be sustained. People around me were telling me, ‘Don’t go’,” he recalls.

The one who kicked him forward was his mentor at Chiba University, Professor Hiroyuki Hirasawa.

Over the phone, Hirasawa barked at him:

“Shinozaki, you’ve grown arrogant. The work you’re doing—anyone can do it. Thinking you’re indispensable is just conceit. Go to America and learn how powerless you really are.”

After SHINOZAKI crossed the ocean to the United States as a research fellow at the University of Pennsylvania, those words echoed in his mind again and again.

“At first, no one understood my English. Even something as simple as ordering a drink at a café—you had to specify the size, the flavor, and so on. It was completely different from Japan,” he says.

“It took me two years just to be able to order an iced café au lait with no sugar,” he adds with a laugh.

And it wasn’t just about ordering an iced café au lait.

“I had to set up a phone line, get the water turned on, install the internet. In the lab, I had to borrow equipment, track down tools—everything was a matter of asking. It took me two years before I could communicate those requests properly, without saying too much or too little.”

The next step was to move from being someone who asks to someone who provides—to be recognized and paid in the U.S. system.

“As a research fellow, you’re unpaid. After a while, I started to get a small stipend, pocket money really. By my third year, I was negotiating for a salary.”

In 2015, SHINOZAKI became a research associate at the Feinstein Institute for Medical Research, working on collaborative projects with Japanese companies and securing a paid position. As his research took off and his papers gained recognition, his ambitions grew.

He obtained a U.S. medical license, and in 2018, he returned to the clinical frontline as an emergency medicine resident at the Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell.

“A resident is the equivalent of a specialist-in-training in Japan. And once again, I ran into the language barrier. By then I had learned how to negotiate for salary, how to argue for a position—to ‘make demands,’ you might say. But meeting patients’ needs—that requires a far more sophisticated level of communication.”

For SHINOZAKI, the lesson was clear: the practice of medicine is, at its heart, also about fulfilling the requests of patients.

“The first thing you have to do is grasp exactly what the other person is struggling with. If it’s something straightforward, like acute appendicitis, that’s easy enough to understand. However, there are also cases that are far less clear-cut—such as an elderly woman with dementia whose family has nowhere to place her. You might need to assign a provisional diagnosis just to get her admitted. You have to figure out what people are really asking for, and how to grant it—that was the hardest part,” he explains.

At the same time, SHINOZAKI was struck by the intensity and efficiency of the U.S. medical system.

“Compared to Japan, I worked about half the hours, but earned twice as much—or 2.5 to 3 times as much if you consider the exchange rate. The reason was simple: I was seeing four times as many patients per unit of time.”

To make it possible for physicians to see that many patients, the hospitals provided ample numbers of nurses and other staff, with clear role divisions.

“American healthcare is an incredibly well-designed system. The people who built it were brilliant. But at the same time, I felt like I was just another cog in the machine. There wasn’t the same kind of human connection with patients that I’d experienced back in Japan,” he reflects.

It was, without question, rewarding work. And yet, in quiet moments, he found himself recalling the faces of patients from his Chiba days—those who had looked at him with relief and said, “Dr. Shinozaki, you saved my life.”

That longing to help people in distress, to see their smiles again, was still alive deep within him. Perhaps it was that hidden impulse that nudged him toward the decision to return to Japan.

2023年4月、篠崎は近畿大学医学部救急医学教室主任教授、救命救急センター長に就任した。

直後の5月だった。

飲食店の火事に巻きこまれた火傷の患者が運び込まれた。熱傷面積40パーセントを超える重症。篠崎は担当医に「これは厳しいよね」と言うと「いや、大丈夫だと思います」という答えが帰ってきた。

「実際に(患者の)命は助かり、リハビリに進みました。ただ、火傷の影響でしゃべれない。(担当医は)毎日向き合い、彼の趣味などを聞き出して、リハビリを励ましていた」

スタッフの数は少ないかもしれない。しかし、そこで踏ん張っている人間たちがいることに胸が熱くなった。

「教育体制、働き方、ぼくがアメリカで学んで来たことを生かせば、近大ならではのシステムを構築できる」

また、篠崎を近畿大学に誘った循環器内科教授の中澤の心臓関係の〝ハートチーム〟と救命救急との関係にも驚いた。

「心臓に問題がある患者さんが運ばれてくるとハートチームに電話を入れる。するとみんなが一斉に降りてきてECMO(体外式膜型人工肺)を装着してくる。そのスピードと精度がものすごく高い。ハートチームと救命センターとの部署の垣根がない」

こんな連携はアメリカにもなかった、度肝を抜かれましたと言う。

近畿大学医学部の学生にも好感を持っている。

「近大の学生は素直。素直に知識を吸収していく姿勢がある。そして年齢やバックグラウンドもばらばら。多様性もある。この医療と教育の土壌が10年、20年と積み重なっていけば大きな力となる」

南大阪だけでなく、大阪、そして日本の中に近大ありき、と言われるような存在感のある大学になるポテンシャルをぼくは感じているんですよ、と遠くを見た

直後の5月だった。

飲食店の火事に巻きこまれた火傷の患者が運び込まれた。熱傷面積40パーセントを超える重症。篠崎は担当医に「これは厳しいよね」と言うと「いや、大丈夫だと思います」という答えが帰ってきた。

「実際に(患者の)命は助かり、リハビリに進みました。ただ、火傷の影響でしゃべれない。(担当医は)毎日向き合い、彼の趣味などを聞き出して、リハビリを励ましていた」

スタッフの数は少ないかもしれない。しかし、そこで踏ん張っている人間たちがいることに胸が熱くなった。

「教育体制、働き方、ぼくがアメリカで学んで来たことを生かせば、近大ならではのシステムを構築できる」

また、篠崎を近畿大学に誘った循環器内科教授の中澤の心臓関係の〝ハートチーム〟と救命救急との関係にも驚いた。

「心臓に問題がある患者さんが運ばれてくるとハートチームに電話を入れる。するとみんなが一斉に降りてきてECMO(体外式膜型人工肺)を装着してくる。そのスピードと精度がものすごく高い。ハートチームと救命センターとの部署の垣根がない」

こんな連携はアメリカにもなかった、度肝を抜かれましたと言う。

近畿大学医学部の学生にも好感を持っている。

「近大の学生は素直。素直に知識を吸収していく姿勢がある。そして年齢やバックグラウンドもばらばら。多様性もある。この医療と教育の土壌が10年、20年と積み重なっていけば大きな力となる」

南大阪だけでなく、大阪、そして日本の中に近大ありき、と言われるような存在感のある大学になるポテンシャルをぼくは感じているんですよ、と遠くを見た

Kindai University has a system of collaboration and potential that even America does not have.

In April 2023, SHINOZAKI became Chief Professor, Department of Emergency & Critical Care Medicine, and Director of the Emergency and Critical Care Center at Kindai University Faculty of Medicine.Just one month later, in May, a patient burned in a restaurant fire was rushed in. More than 40 percent of the patient’s body was covered in severe burns. Looking over the case, SHINOZAKI remarked to the attending physician, “This is going to be tough.” But the doctor replied, “No, I think he’ll make it.”

The patient did survive and moved on to rehabilitation. He could not speak due to the burns, but the attending physician, sat with him every day, asking about his hobbies and encouraging him through the rehabilitation process.

Seeing this moved SHINOZAKI deeply. The staff may have been few, but they were holding the line with incredible dedication.

“I thought if I could apply what I learned in America about education systems and work structures, I could build a system unique to Kindai University,” he says.

He was equally astonished by the collaboration between emergency medicine and the “heart team” led by cardiologist NAKAZAWA Gaku, the very colleague who had invited him to Kindai.

“When a patient with heart problems is brought in, a call goes out to the heart team. Immediately, everyone comes down at once and sets up ECMO (extracorporeal membrane oxygenation). The speed and precision are astounding. There’s no barrier at all between the heart team and the emergency center,” he says.

“Even in America, I never saw that level of integration. It blew me away.”

SHINOZAKI has also grown fond of the students of Kindai University Faculty of Medicine.

“They’re open and straightforward. They absorb knowledge with sincerity. And they’re diverse—different ages, different backgrounds. If this culture of medicine and education keeps accumulating for ten, twenty years, it will become a tremendous force.”

Looking off into the distance, he concludes with quiet conviction:

“I can feel the potential for Kindai to become not just a presence in South Osaka, but an indispensable name in all of Osaka—and in Japan itself.”