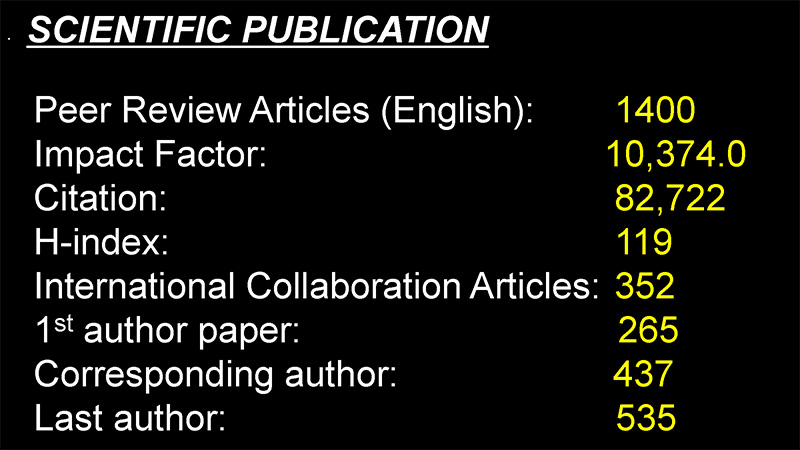

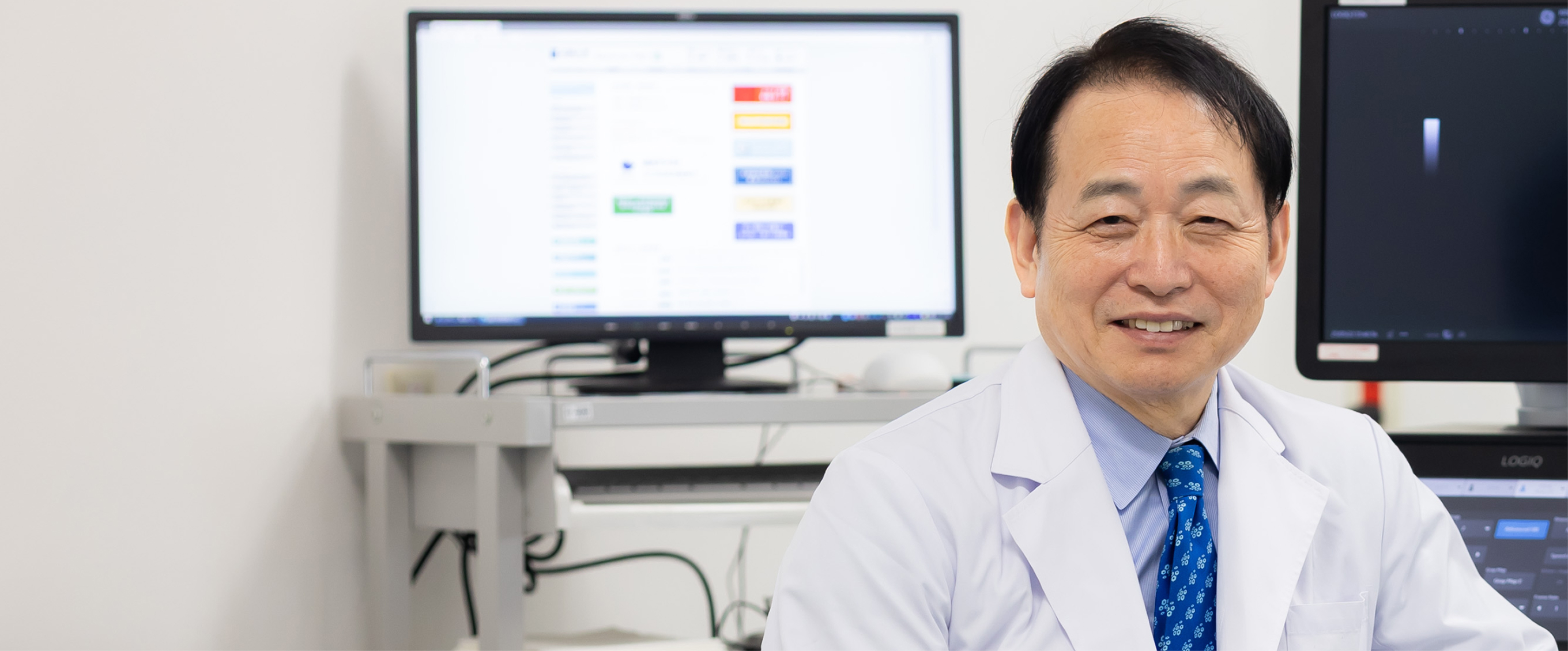

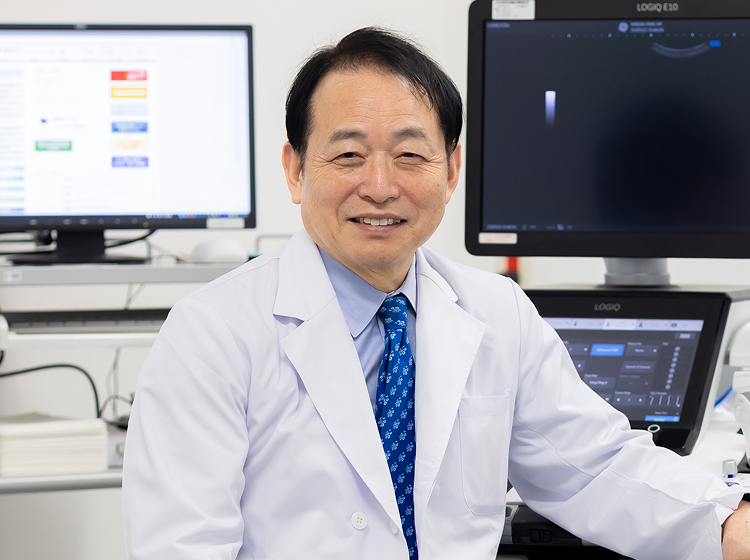

Survey or Interview工藤 正俊

実績を重ね臨床に還元

近大から世界標準確立へ

From achievements to practice— from Kindai to the world.

工藤 正俊

KUDO Masatoshi

医学部・病院統括副学長

Vice President, Kindai University, and Executive Director, Faculty of Medicine and Kindai University

-

近畿大学に着任された際の印象や背景を教えてください。

私が近畿大学医学部第二内科に着任したのは1997年4月1日のことでした。近畿大学医学部第二内科は、それまで消化器と内分泌・代謝・糖尿病を担当する講座として、教育・研究・診療にあたっていました。初代教授である山本俊夫先生が京都大学第一内科のご出身であったことから、内分泌・代謝・糖尿病の専門である青木矩彦先生、消化器専門の足立幸彦先生が助教授(現在の准教授)として在籍しておられました。その後、青木先生が教授に昇格され、ほどなく足立先生も三重大学消化器内科の教授に着任されました。私は神戸市立中央市民病院に所属していた当時、上司と青木矩彦先生が同じ京都大学第一内科出身であったご縁もあり、近畿大学への招聘が決まりました。着任した当時の印象としては、「神戸市立中央市民病院でバリバリと活躍していたような消化器内科医が一人もいない」というショッキングな状況でした。内視鏡を行う医師は散見されましたが、肝臓を専門とする医師はほとんど不在に近い状態でした。それでも私は気を取り直し、消化器・肝臓に多少興味を持っていた医局員一人と、東洋医学講座から第二内科に研修に来ていた一人を加えてチームを組み、肝腫瘍に対するカラードプラ検査、造影エコー検査、肝癌に対するエタノール注入療法やマイクロ波凝固療法など、当時近畿大学第二内科ではまだ導入されていなかった新しい診断・治療手技を積極的に導入しました。その結果、近畿大学の肝疾患・消化器疾患の診療レベルを着実に向上させることができました。 -

第2内科学教室から消化器内科学講座への変遷、その経緯と意義について教えてください。

私が1997年に第二内科学講座の助教授として就任した当時、すでに「第二内科学講座から消化器内科を分離させるべきではないか」という議論は存在していました。しかし、当時の主任教授であった青木矩彦先生は、むしろ分離に反対の立場をとっておられました。一方で、当時の医学部長・田中清介先生をはじめ、多くの外科の先生方、各臨床系の教授陣は「消化器内科の分離・独立」を強く望み、直接当時の学長であり産婦人科ご出身の野田起一郎先生に直訴され続けていたそうです。その結果、1999年より消化器内科を第二内科学講座から分離・独立させることが正式に決定しました。特に印象深かったのは、1998年夏頃に、それまで全く面識のなかった野田学長から私が突然面談に呼ばれた際のことです。この時の面談が後から振り返ると、主任教授としての人間性調査の面談の機会となり、私にとっても大きな転機となりました。その後、1999年2月の教授会において正式に「消化器内科の分離・独立」および「私の主任教授昇格」が承認されました。 独立初年度には、11名の新入局研修医を迎えることができました。また、第二内科学講座からは8名のスタッフ(助教以上)が移動し、合計で19名の体制でスタートしました。当初与えられた病床は36床であり、その入院患者の診療、外来、内視鏡検査、エコー検査、肝癌のエタノール治療、マイクロ波治療など日々多忙な毎日でしたが大変に充実した楽しい立ち上げの時期でもありました。教室には若さと活気があり「世界を目指す」という明確な目標を持ったスタート時点でした。その後、毎年、確実に多くの医局員が入局して頂いたことに伴い診療・研究・教育体制が充実してきました。また病床数は最終的に101床にまで増加しました。さらに大学病院内の医局員も現在60名近くにまで増え、消化器内科は大所帯へと成長していきました。 この講座の独立は、単なる組織再編にとどまらず、消化器内科としての専門性を確立し、診療・研究・教育の三本柱を強化する上で大きな意味を持ちました。新しい手技や診療体系を積極的に導入できる基盤を整え、また若手医師が消化器分野に専念して学ぶ場を提供できたことは、その後の教室の発展に大きく直結したといえます。 -

主任教授として学生教育・若手医師育成にどのように取り組まれていますか?

主任教授としては、特に若い新入局員に対しては消化器内科の3領域(肝臓グループ、消化管グループ、胆膵グループ)のいずれに所属するかを強制せず、本人の希望を尊重して自由意思に任せました。また若い時にはすべての領域を極める必要があるためグループ間に垣根を作らず自由にいろいろな事ができるような体制を作りました。本人が迷っている場合には必要に応じて助言を行いました。若手のスタッフの皆さんとは週1回、個別に面談を行い、言いたいこと相談したいことを何でも言ってもらいそれを参考に医局運営を行いました。研究志向の人には研究を共に考え、臨床志向の人には臨床に注力してもらうなど、多様性を許容しました。臨床に力を入れる人、教育に力を入れる人、研究に力を入れる人と、それぞれの多様性を認め、各自が自分の場で活躍できるように、常に開かれた医局運営を心がけました。特に開業を目指す先生方に対しては、必要に応じて何度も面談を行い、臨床に力を注ぎ専門医資格を早くから取得するよう助言してきました。学生教育については、早い段階から「問題解決型」の学びを重視し、教科書をただ読むのではなく、わからないことを教科書の中から探しに行く姿勢を重視するよう指導しました。そうすることにより乾いた砂漠が水を吸収するが如く知識が自分のものになることを教えました。また教科書に載っていないことも見つけに行く姿勢も身につけるよう指導しました。これが即ち次の自分たちのの研究テーマとなるからです。これらは私自身の経験から得た大切な学びの伝承でもあります。基本的には若い医局員は手取り足取りではなく私自身の背中を見て自然に育ってくれたように思います。 -

肝がん診療や研究において、最も力を入れているテーマは何ですか?

肝がん診療や研究においては、2009年までは有効な薬物治療が存在せず、早期肝癌例には切除やマイクロ波・ラジオ波によるアブレーション、中期例には肝動脈塞栓療法(TACE)が標準的治療とされていました。しかし2009年に薬物療法が導入された際、当初は進行肝がんを対象とした治療法であったにもかかわらず、私は世界に先駆けて中期肝癌に対して薬物療法と塞栓療法(TACE等)を組み合わせる新たな治療戦略を提唱し医師主導臨床試験において確立しました。この概念はその後のTACEと分子標的薬の併用、さらには免疫療法との併用へと発展し、国際的な臨床試験(Global Phase III)の遂行にも繋がりました。その成果は The Lancet 誌におけるFirst Author論文4報(共著も併せて計12本)として発表し、国際的に高い評価を得ました。

また進行肝がんの薬物療法の分野においても、アジアを代表して世界のSteering Committeeのメンバーに選出され、全ての新規薬剤の開発と臨床応用に携わってきました。これらの活動を通じて、肝がんの標準治療を開発し続けるとともに、学術的・臨床的双方の観点から治療体系の進歩・確立に貢献してまいりました。

私の研究理念の根底には、「エビデンスを創出し、患者の予後を着実に改善する」という使命があります。肝がんは依然として予後不良の疾患であり、治療の選択肢をいかに拡大し、個々の患者に最適化していくかが最大の課題です。今後は免疫療法を中心とした集学的治療の確立に加え、バイオマーカー研究やAIを用いた診断・治療戦略の構築にも力を注ぎ、真に個別化された肝がん医療の実現を目指して行きたいと考えています。 -

超音波診断や肝疾患研究の分野で、近畿大学発で世界に誇れる業績を教えてください。

超音波診断の分野では、造影剤を用いた造影超音波診断に関して多くの英文論文を発表してきました。特に、造影エコーは治療効果判定やアブレーション治療時のガイドとして極めて有用であることを明らかにし、その臨床的意義を国際的に示してきました。さらに、画期的な「Re-injection technique(Defect re-perfusion imaging)」を開発ましたが、この手法は現在、肝がんアブレーション治療において欠かすことのできない技術として世界的に普及しています。

加えて、TACEと薬物療法の併用についても、多くの論文を通じて世界に成果を発信してきました。私たちが提案した治療戦略や研究デザインは数多くのGlobal Phase III試験に採用され、その中には私がFirst Authorを務めた研究も複数含まれています。とりわけ中期肝がんにおけるTACEと薬物療法の分野においては、近畿大学が世界の中心的役割を果たしているといっても過言ではありません。

私の研究理念の根幹には、単なる技術革新にとどまらず「臨床に直結する研究成果を創出し、患者の生命予後を改善する」という使命があります。超音波診断は非侵襲的で繰り返し施行可能という利点を有しており、今後はAIや新規造影剤を活用することで、より精緻な腫瘍血流評価や個別化治療戦略の構築に結びつけられると考えています。

将来的には、造影超音波診断やRe-injection techniqueをさらに発展させ、肝がんのみならず幅広い肝疾患の診断・治療に応用することで、国際的に通用する新たな標準を確立していきたいと考えています。また、こうした研究活動を通じて次世代の研究者・臨床医の育成に貢献し、肝臓病学の持続的発展に寄与していくことを目指しています。 -

海外学会での発表やリーダー経験が、近畿大学での研究や教育にどのように活かしておりますか?

海外学会では数多くの発表や論文発表を行ってきました。また、世界肝癌学会の理事、アジア肝癌学会の理事長、世界超音波医学会の理事長、アジア超音波医学会の理事長など、国際的な学会において理事や理事長を務める機会もいただきました。こうした経験を通じて痛感したのは、近畿大学の若い先生方に「世界的スタンダードで物事を考える」姿勢を根付かせることの重要性です。日本国内にとどまるのではなく、欧米を含む世界の研究者と直接顔を合わせ、名前と顔が結びつく関係を構築することこそが、真に国際的な学術活動につながります。私自身、このことを身をもって学びました。そのため、学生や若手医師に対しても、積極的に海外へ出て国際的な舞台で活躍する意義を伝え、世界に挑戦する気運を醸成するよう努めています。具体的には、国際学会での発表機会をできる限り提供し、若手が海外留学や共同研究に参加できるよう支援しています。これにより、彼らが現地で直接人脈を築き、国際共同研究の一翼を担うことを後押ししています。今後は、こうした取り組みをさらに発展させ、近畿大学から継続的に世界へ若手研究者を送り出し、国際共同研究ネットワークを強化していくことを戦略の柱とすべきだと考えています。海外の一流研究者と対等に議論し、新しい知見を発信できる人材を育成することが、近畿大学の研究力を国際的に高めるために、あるいは近畿大学の世界ランキング向上のためには不可欠だと考えております。 -

近畿大学において、特に思い出深い出来事・人物とのエピソードがあれば教えてください。

私が近畿大学に着任した1997年、当時の安富病院長から「君は第二内科学教室の消化器分野が壊滅的な状態の時に呼ばれたのだ。君の行動は皆が注目して見ているぞ」と言われ、大きな衝撃を受けました。また、一方では当時の第二内科学の主任教授からは「消化器系の学会長の依頼が来た場合は全て私が受けるので、君は引き受けないように」と告げられ、大きな違和感も感じていました。そのような中、このまま近畿大学で仕事を続けるべきか大いに迷い、京都大学に戻ることや他の病院に移ることも真剣に考えました。そんな折に野田起一郎学長から突然、学長室に呼ばれ、「君のことは創立当初からの事務職員、コメディカル、看護師など、あらゆる立場の人から情報を集めている。その上で言うが、君のことを悪く言う人が一人もいない。通常、100人呼べば10人20人程度辛口をいう人がいるものだが君の場合、誰も悪く言う人がいない。私も人生長く生きてきたがそのような人物にあったのは君が初めてだ」、と過分なお言葉をかけていただきました。この言葉は、私にとって極めて思い出深い出来事です。当時、第二内科学教室で消化器内科の診療・研究・教育を担うことは非常に厳しい状況であり、心が折れそうになることもありました。しかし、野田学長の言葉に励まされ、「真摯に取り組み実績を積み重ねていけば、必ず見てくれている人は見てくれている」ということを強く実感しました。実際、この後、野田学長のご尽力により消化器内科が第二内科から独立し私は主任教授に昇格することになりました。この経験は、私自身が医局運営や人材育成に取り組む上での大きな指針となっています。若い医師や学生に対しても、結果がすぐに出なくともコツコツと努力を重ねることの大切さを繰り返し伝えています。努力は必ず報われる、見ている人は見ている、そして正しく評価される時が来るという信念を、教育の現場で共有することこそ、次世代を育てる上で最も重要であると考えております。 -

今後の医学教育・肝疾患研究において、若い世代へのメッセージをお願いします。

若い世代へのメッセージとして、まず強調したいのは「死に物狂いで臨床を極めること」です。臨床に真摯に向き合い、限界まで突き詰めていくと、その先には高い山がそびえ立ち、気づけば自らがその頂点に立っていることに気づきます。そしてその時、新たな疑問が生まれ、次に挑むべき山が見えてくるのです。

臨床を極めてこそ初めて見えてくる限界点があり、その壁を突破するために臨床研究が必要となります。その研究を形にし、世界に発信することで初めて国際的に認められ、さらには自らの成果が世界の教科書やガイドラインに引用され、結果として世界中の肝がん患者を救うことにつながります。そのためには、国際学会での発表や海外留学の経験が極めて重要です。世界に直接挑み、そこで認められることこそが、真に医学を進歩させる原動力であり、自らのキャリアを国際的に広げる契機となります。

近畿大学の若手に対しては、ぜひこの精神を胸に抱き、世界に羽ばたいてほしいと願っています。大学という場は、挑戦するための舞台を提供する場所です。そこで得た経験を糧に、自らの限界を超え、世界の舞台で評価される研究者・臨床医へと成長してほしい。その姿こそが次世代の学生や患者に希望を与え、近畿大学全体の力をさらに高める原動力になると確信しています。