美術史・芸術学ゼミ

美術史・芸術学は、昔から現在に至るまで人々が生み出してきたあらゆる造形表現を研究対象とします。いわゆる古典的な美術作品はもちろん、あらゆる芸術活動について理解を深め、そのうえで、ひとりひとりが美術や芸術を通じて様々な課題を見つけ出して探求し、その成果を自分自身の言葉で他者に語ることができるようになることを目指します。

1年次には様々な観点から分析的に作品を見る経験を重ね、2年次には作家研究や主題研究など基本的な美術研究のアプローチを学びます。そのうえで3年次以降には、自身の研究テーマを見出し、卒業論文にむけて個人研究を進めていきます。

また、実際に作品を見に行くエクスカーションや素材に触れるワークショップなどを通して本物の魅力に触れ、文化財調査や展示、鑑賞教育の実践などから、社会とのつながりを考えます。

担当:松岡 久美子 教授

ゼミ風景

-

エクスカーション

-

ワークショップ

-

グループワーク

-

個人研究

-

研究発表とディスカッション

-

研究成果のパネル展示

1・2年次で美術史研究の基本的な方法を学び、

3年次からは各自が自分の課題に取り組む個人研究に進みます

卒業論文研究

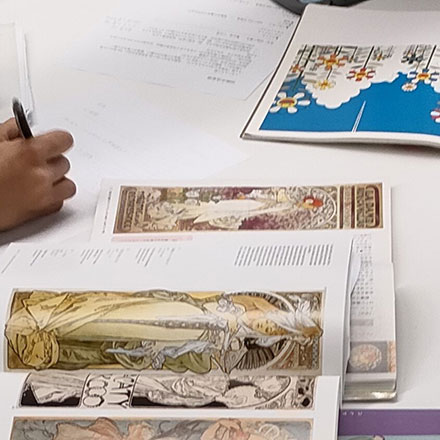

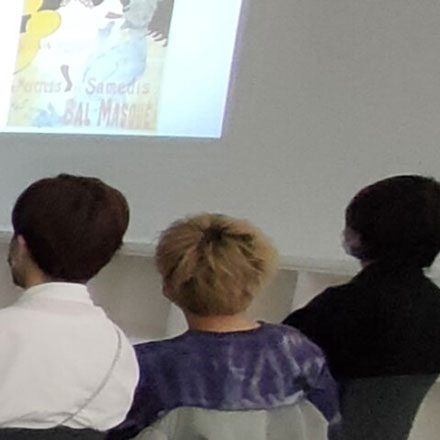

学生諸君が各々自由にテーマを選ぶ個人研究では、画像資料等を用いて口頭発表を行い、ゼミ内で討論を重ねることで、自ら問題設定をして解決する能力や、それを多くの人に伝えるプレゼンテーション能力を身につけます。4年次には、その成果を卒業論文にまとめ、『卒業論文集』に所収するとともに、「造形芸術専攻制作展」で、パネル発表を行います。過去の卒業論文については、こちらをクリックしてください。

エクスカーション

芸術学研究では、実作品を自分の眼で「見る」ことが何よりも大切です。美術史・芸術学ゼミでは、年間6回程度、関西の美術館で開催される美術展や、神社仏閣を見学するエクスカーションを行います。実際の美術品に触れることで、机の上だけに留まらない、芸術学研究の魅力に触れます。過去のエクスカーションについては、こちらをクリックしてください。

美術鑑賞教育の実践

近隣の高校と連携し、美術鑑賞教室を行います。学生たちが自ら教材を練り上げ、高校生たちの前で鑑賞教育の授業をすることを通じて、作品の魅力を伝える実践的な力を養います。

エクスカーションの実施例

ワークショップ

- 羊皮紙制作体験

現地見学

- 東大寺(俊乗堂・開山堂・法華堂執金剛神特別開扉ほか)

- 興福寺

- 四天王寺(中門仁王像修覆現場見学ほか)

- 大阪市立博物館

- 奈良国立博物館

- 大塚国際美術館

- 京都国立博物館

- 兵庫県立美術館