近大理工通信

令和7年度 近大理工通信(第5号)

令和7年10月8日発行

教育・研究

海外学生が宇宙論研究室インターンを体験 (Cosmology Lab. Welcomes International Intern)

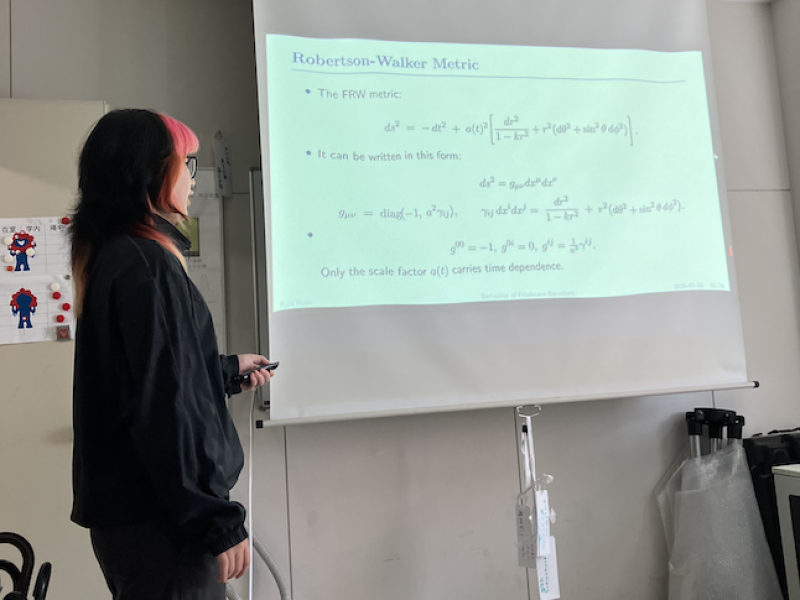

Ruan(Ryan)-san is presenting the derivation of the FLRW model at Inoue Lab.

2025年7月7日から8月28日にかけて、アメリカ合衆国コルビー大学(Colby College)1年生のルオフェイ (ライアン) ルアンさんが理学科物理学コースの宇宙論研究室(指導教員:井上開輝)での研究室インターンのため来日しました。コルビー大学(Colby College)は1813年創立のリベラルアーツカレッジの1つで、小規模であってもアイビーリーグに劣らない良質な教育を提供する「リトルアイビー」(Little Ivies)と称される大学群に属しています。アメリカでは夏休みに他の大学で開催されているサマースクールや研究室インターンシップに参加することが通例だそうです。ライアンさんはコルビー大のスカラーシップ制度を利用して来日し、本研究室で宇宙論に関する基礎的知識を学んだ後、一般相対論に基づいたFLRWモデル(一様等方宇宙モデル)の導出方法に関し、ゼミで発表しました。

From July 7th to August 28th, 2025, a first-year student Ruofei (Ryan) Ruan from Colby College, USA, came to Japan for a laboratory internship in the Cosmology Laboratory (Inoue Lab.) in the Department of Physics (Supervisor: Kaiki Inoue).

Colby College, founded in 1813, is one of the liberal arts colleges belonging to a group of universities known as the "Little Ivies," which are said to offer a high-quality education comparable to the Ivy League, despite their small size. In the US, it is reportedly common for students to participate in summer schools or laboratory internships held at other universities during their summer vacation.

Ruan(Ryan)-san came to Japan using Colby College's scholarship program. After learning the introduction of cosmology in the laboratory, they gave a seminar presentation on the derivation of the FLRW model (Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker model) based on the theory of general relativity.

(理学科 物理学コース 井上 開輝)

超高層大気観測プロジェクト「SUIM」のロゴを文芸学部と共同制作

理学科物理学コース 信川 久実子准教授と学生らの研究グループは、気候変動の予測精度の向上や宇宙天気予報への貢献を目指し、超高層大気を国際宇宙ステーションから観測する独自のX線カメラ「SUIM (Soipix for observing Upper atmosphere as lss experiment Mission) 」を開発しています。本プロジェクトは科学研究費 基盤研究A等の研究助成を受けて進められており、SUIMは2026年度に国際宇宙ステーションに取り付けられる予定です。

学会での研究発表や広報などで使用する「SUIM」チームのロゴデザインを、文芸学部文化デザイン学科・後藤ゼミ(後藤哲也 准教授)の学生と共同で制作しました。信川研の学生が「SUIM」の目的や自分達の思い・イメージを後藤ゼミの学生に伝え、後藤ゼミの学生がそれをもとにロゴ案を提案し、さらにそのロゴ案をもとに互いに議論する、というプロセスで制作は進みました。信川研の学生にとっては、自らの研究を文芸学部の学生に説明することでコミュニケーション力が鍛えられ、研究の社会的影響を考えるきっかけになりました。後藤ゼミの学生にとっては、学術研究の対象としての宇宙を知ることで、宇宙に抱くイメージが変化し、新たな表現方法を考えることができました。40個程度のロゴ案の中から2案に絞ったのち、2024年9月20〜21日に近畿大学デザイン・クリエイティブ研究所が主催した「第2回 プロト・フェス」において、来場者による投票により、西堂知萌さんが制作したロゴに決定しました。ロゴにあしらわれた緑色は、「SUIM」が観測する高度100 km付近の超高層大気が発する、緑色(翠色)の光やオーロラをイメージしています。このロゴと共に「SUIM」が宇宙に旅立つのはもうすぐです。

(理学科物理学コース 信川久実子)

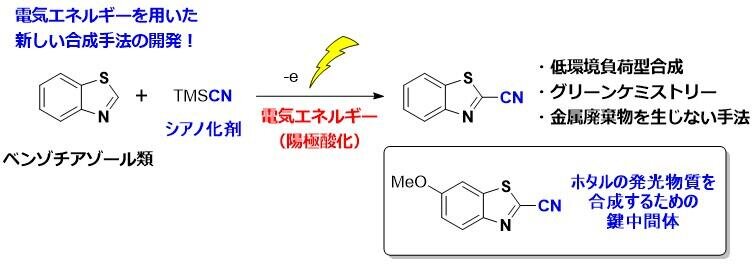

電気を用いたベンゾチアゾール類のシアノ化反応の開発に成功

近畿大学大学院 総合理工学研究科 理学専攻 准教授 松本浩一、同専攻 博士前期課程2年 森腰永遠さん、松瀬瑞季さん、シンクレスト(株)徐 鵬宇 博士、米山 心 研究員らの共同研究チームは、電気エネルギーを用いて、ベンゾチアゾール類へのシアノ化反応の開発に成功しました。

Journal: Electrochemistry誌 (IF = 2.7)

Title: Electrochemical Cyanation of Benzothiazole Derivatives

DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.24-00133

ベンゾチアゾールやその誘導体は、医薬品や機能性材料の基本骨格として重要です。また、今回の生成物の一つである6-methoxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile(CAS RN: 943-03-3)は、以前より推進しているホタルの発光物質(ホタルルシフェリン、https://newscast.jp/news/3175132)の既存の工業的な合成に利用されている重要な中間体でもあります。

この度、研究チームは、隔膜のある陽極室にベンゾチアゾール類とシアノ化源として取り扱い容易なTMSCN(Trimethylsilyl cyanide)を加えて、電気を流すとシアノ基が導入された生成物の合成法の開発に成功しました。低環境負荷型合成、グリーンケミストリーとして重要な成果です。

この成果は、Electrochemistry誌の早期公開版に掲載されました。

(理学科 化学コース 鈴木晴)

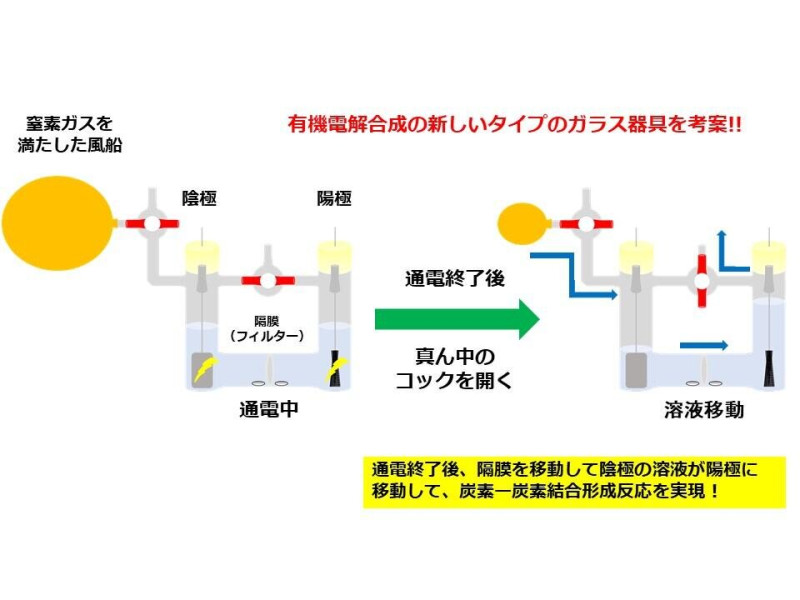

有機電解合成の新しい電解セルを考案

近畿大学理学科化学コース 准教授 松本 浩一(近畿大学大学院 総合理工学研究科 理学専攻)、同専攻 博士前期課程修了 松本 一真さん、同専攻 博士前期課程2年 濱﨑 健吾さん、理学科化学コース卒業 山中 涼さんらの研究チームは、有機電解合成の分野で利用できる新しい電解セルを考案して、論文発表しました。

Journal: Electrochemistry誌 (IF = 2.7)

Title: Paired Electrochemical Synthesis between Cation Pooled Iminium Ion and in-situ Formed Allylsilanes Using Electrochemical Cell that Allows Solution Transfer

DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.25-00038

有機電解合成では、有機化合物に対して、陽極では電子が奪われ酸化されます。陰極では電子が与えられ還元されます。両方の電極を用いる「両極合成」は、エネルギー効率の良い合成手法として、有機電解合成、グリーンケミストリー、および、低環境負荷型合成として近年、世界的に注目を集めています。

両極合成では、陽極と陰極を遮る隔膜が存在すると、陽極と陰極由来の化学種が溶液内で出会うことができず、通常、両極合成では、隔膜の無いガラス器具が用いられてきました。

しかし、隔膜のある電解セル(分離型電解セル)の方が、合成的な範囲が広く魅力的な手法ですが、陽極と陰極が隔離されているので、それぞれの化学種が溶液内で出会うことができませんでした。

研究チームはこのような背景やジレンマを解消するために、電解時は隔膜のある分離型電解セルであるが、通電終了後に風船の圧力を利用して、片方の溶液を反対の極に隔膜(グラスフィルター)を通じて移動させる方法論を考案し、専用のガラス器具を開発して、反応開発に成功しました。新しい方法論を提供するものとして、重要な成果です。

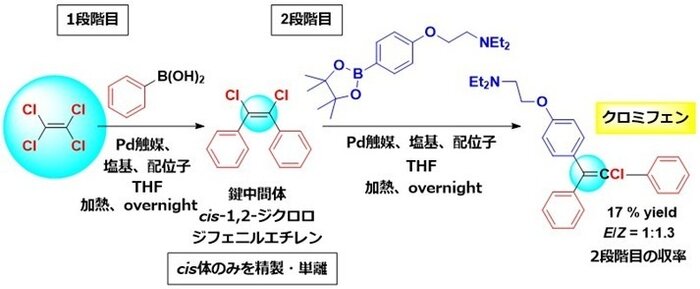

不妊治療で用いる排卵誘発剤「クロミフェン」の新規合成法を開発

近畿大学理工学部(大阪府東大阪市)理学科化学コース准教授 松本浩一と、近畿大学大学院総合理工学研究科 博士前期課程修了 鈴木ひよの、同博士前期課程1年 東郷茜音らの研究グループは、排卵誘発剤として不妊治療で世界的に使用されている「クロミフェン」※1 (商品名:クロミッド、一般名:クロミフェンクエン酸塩)を、最短2段階で合成する手法の開発に成功しました。

従来の合成方法では、高価な原料や複数の工程を経て合成する必要がありましたが、本研究成果により従来法と比較して安価で迅速にクロミフェンを合成することが可能となります。今後この新しい合成法を実用化できれば、不妊治療に大きく貢献するとともに、製造にかかるエネルギーも低減できると期待されます。

[ニュースリリース]

不妊治療で用いる排卵誘発剤「クロミフェン」の新規合成法を開発 安価で迅速な製造工程の確立に期待

https://newscast.jp/news/7106274

【用語解説】

※1 クロミフェン:商品名「クロミッド」、一般名「クロミフェンクエン酸塩」として、富士製薬工業株式会社から製造販売されている排卵誘発剤。クロミッド50mgの錠剤。

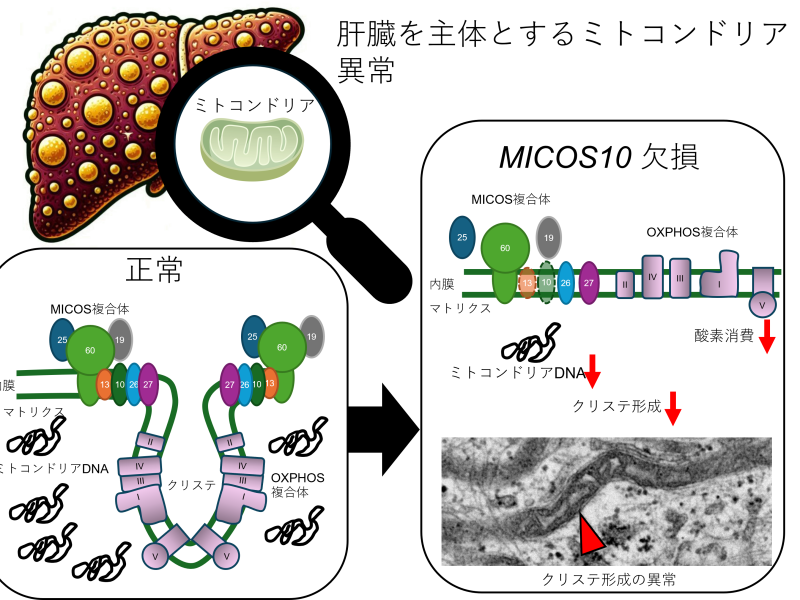

生命科学科 木下善仁 講師が、順天堂大学や埼玉医科大学と共同で、ミトコンドリア病の新規原因遺伝子MICOS10を発見し、論文報告しました。本発表は、2024年11月8日に大学からプレスリリースされました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000701.000021495.html

概要

肝‐神経型ミトコンドリアDNA枯渇症の原因として、次世代シークエンサーを用いたゲノム解析により MICOS10遺伝子の異常を明らかにしました。MICOS複合体はミトコンドリア内膜に存在するタンパク質複合体であり、クリステ構造の形成・維持やエネルギー産生に不可欠な役割を担っています。MICOS10遺伝子はMIC10タンパク質をコードしており、その欠損によりクリステ構造の異常、エネルギー産生の低下、さらにはミトコンドリアDNA枯渇が生じることを本研究で証明しました。今回、新たな疾患原因を同定したことは、発症に至る分子機序の理解を深めるとともに、今後の診断率の向上や治療法開発に大きく貢献することが期待されます。

本研究はLiver International 誌のオンライン版で(2024年11月8日付)先行公開されました。

タイトル: Variants in MICOS10 identified by whole genome sequencing and RNA sequencing in a new type of hepatocerebral mitochondrial DNA depletion syndrome

タイトル(日本語訳): 肝-神経型ミトコンドリアDNA枯渇症の原因としてMICOS10 遺伝子のバリアントを全ゲノム解析とRNAシークエンスによって同定した

著者: Yoshihito Kishita1,2, Ayumu Sugiura2, Nanako Omichi1, Masaru Shimura3, Yukiko Yatsuka2, Kohta Nakamura2, Toju Tanaka4, Mitsuru Kubota5, Kei Murayama2,6, Akira Ohtake7, Yasushi Okazaki2,8

著者(日本語表記): 木下善仁1,2, 杉浦歩2, 大道納菜子1, 志村優3, 八塚由紀子2, 中村弘太2, 田中藤樹4, 窪田満5, 村山圭2,6 , 大竹明7, 岡﨑康司2,8

著者所属: 1 近畿大学理工学部生命科学科、2 順天堂大学大学院 難治性疾患診断・治療学講座/難病の診断と治療研究センター、3 千葉県こども病院 代謝科、4 北海道医療センター小児遺伝代謝センター、5 国立成育医療研究センター総合診療部、6 順天堂大学 小児科、7 埼玉医科大学 小児科学・ゲノム医療学、8 国立研究開発法人 理化学研究所 生命医科学研究センター 応用ゲノム解析技術研究チーム

DOI: 10.1111/liv.16148

(生命科学科 木下善仁)

北京大学、カーディフ大学、中国科学院、中国科学技術大学、中国石油化工集団、上海科技大学、内モンゴル大学、朝倉博行講師(近畿大)の共同研究がScienceに掲載

近畿大学理工学部応用化学科の朝倉博行 講師および北京大学Ding Ma 教授らは、カーディフ大学、中国科学院、中国科学技術大学、中国石油化工集団、上海科技大学、内モンゴル大学との共同研究として、二酸化炭素を排出しない改質反応による水素製造用Pt-Ir触媒を開発しました。

X線による解析により、触媒の酸化状態や原子レベルの構造を明らかにし、単原子状に分散したPtおよびIrによってエタノールを水素と酢酸に改質する反応が進行することを見出しました。

この成果は、カーボンニュートラルに応用が期待される基礎研究であり、トップジャーナルの一つであるScienceに掲載されました。

Thermal catalytic reforming for hydrogen production with zero CO2 emission

Mi Peng, Yuzhen Ge, Rui Gao, Jie Yang, Aowen Li, Zhiheng Xie, Qiaolin Yu, Jie Zhang, Hiroyuki Asakura, Hui Zhang, Zhi Liu, Qi Zhang, Jin Deng, Jihan Zhou, Wu Zhou, Graham J. Hutchings, Ding Ma

Science, 2025, 387, 769–775.

https://doi.org/10.1126/science.adt0682

(応用化学科 朝倉博行)

エネルギー物質学科の教員によるYoutube講義動画を公開

エネルギー物質学科 渥美 寿雄 教授、鬼頭 宏任 准教授によるYoutube講義動画が公開されました。

渥美 教授は、これまでエネルギー・環境問題、原子力発電などを主題とした学校教員研修や市民講演、出前授業を多数実施してきています。今回、電力10社で組織する電気事業連合会によるYouTubeの「fepc channel」において、2024年8月に東京都内の高校で行われた出前授業の様子(Youtube動画リンク)が公開されました(図1)。

この動画は、「エネルギーおよび原子力の現状と課題」と題し、中学・高校での利用を想定して42分間の授業となっています。内容は、まず冒頭に、様々なメディア情報を取捨選択して正しく判断・理解するメディア・リテラシーの重要性が取り上げられ、SDGs、太陽光発電・風力発電をはじめとする再生可能エネルギーの現状と課題、資源問題とCO2排出削減、原子力発電導入の根拠、ならびに長所・短所、原子力発電の今後の動向、放射性廃棄物の処理・処分、各種発電方法の選択とCO2排出への関わりなど、エネルギーと原子力に関する幅広い内容が多角的な視点で語られています。学校での授業やエネルギーに関して学ぶ教材として最適です。

鬼頭 准教授は、神戸大学計算教育センターと理化学研究所などが共催した計算生命科学の基礎講座「計算生命科学の基礎10」(2023年度)において、「光合成系の理論研究と分子シミュレーション」と題したオンライン講義を担当しました。その講義動画が現在、YouTubeチャンネル「計算科学eラーニングアーカイブチャンネル」にて公開されました(図2)。

光合成の初期過程では、励起エネルギー移動や電子移動が生体環境下で巧みに制御され、結果として極めて高いエネルギー変換効率が実現されています。本講義では、光合成タンパク質の構造情報や定常/高速時間分解分光の実験データをもとに、分子シミュレーションを活用して光合成初期反応の仕組みを理解するための理論的アプローチを解説しています。

公開動画は3部構成で、その第1部は理工学部エネルギー物質学科の1年生必修科目「エネルギー物質概論」で扱う光合成のエネルギー変換の入門的内容となっているので、計算科学や分子シミュレーションに馴染みのない方にも、気軽にご覧いただける内容になっています。

(エネルギー物質学科 中澤直高)

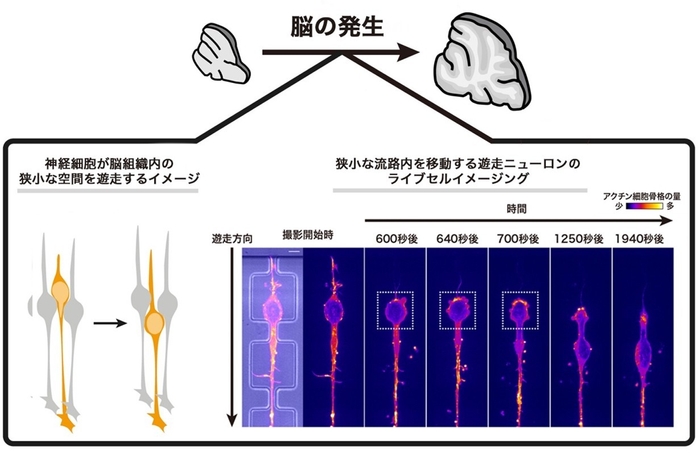

中澤直高 講師らによって報告された”脳組織内の力学環境に応じた神経細胞移動の仕組み”をプレスリリース

エネルギー物質学科 中澤直高 講師がシンガポール国立大学、京都大学、芝浦工業大学と共同で進めていた“脳組織内の力学環境に応じた神経細胞移動の仕組み”に関する研究が発表され、2025年3月11日に大学広報室からプレスリリース(リンク)されました。併せて、アメリカ科学振興協会(AAAS)が運営する世界最大規模の科学プレスリリース配信サービスEurekAlert!において、英語版のプレスリリース(リンク)も公開されました。またこれを受けて、日刊工業新聞(リンク)、イギリス科学系ウェブサイトbioengineer.org(リンク)、ドイツの英字新聞the munich eye(リンク)に記事が掲載されました。

中澤講師らの国際共同研究チームは、脳発生期に脳組織内を移動する神経細胞が、経路の大きさに応じて駆動力を変え、複数の方法によって移動することを発見しました(図1)。本研究成果により、脳構造が形成される仕組みの理解が深まり、今後、神経細胞の移動促進による疾患の治療や、神経活動を助ける技術等の確立が期待されます。本件に関する論文は、令和7年(2025年)3月6日(木)に、生命科学に関する国際的な学術誌"Cell Reports(セル リポーツ)"にオンライン掲載されました。

(エネルギー物質学科 中澤直高)

バッテリー人材育成プログラムにおけるリチウムイオンバッテリーの製造実習

リチウムイオンバッテリーは、スマートフォンやノートパソコンだけでなく、さまざまなEVにも搭載されており、さらに太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの利用においても不可欠な存在です。そのため、今後の社会を支える重要な技術として、極めて魅力的な研究対象となっています。一方で、バッテリーの研究開発や製造に携わる人材の不足が予想されており、人材育成は社会的に喫緊の課題となっています。

このような社会的な要請を受け、理工学部ではバッテリー人材育成プログラムの設置準備を進め、この2025年4月にいよいよ始動いたしました。バッテリーには「エネルギー」「マテリアル」「エレクトロニクス」「メカニクス」といった幅広い分野が関わっており、プログラム設計にあたっては、「将来のバッテリー技術を担う人材には、これら4分野を自在に行き来できる積極性と柔軟性を身につけてほしい」という理念を基本に据えました。

プログラムの受講生は、まずは各自の所属学科・コースのカリキュラムに全力で取り組むことが大前提となっています。その上で、上記の4分野に該当する専門科目を12単位以上選択履修いたしますので、それなりにハードなプログラムとなっております。このプログラム編成にあたっては、関連する科目をエネルギー物質学科、理学科化学コース、応用化学科、電気電子通信工学科、そして機械工学科からご提供いただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。参加してくれる学生がいるかどうか少し不安でしたが、非常に積極的な13名の学生(エネルギー物質学科、応用化学科、電気電子通信工学科、機械工学科)の皆さんとともに、順調なスタートを切ることができました。

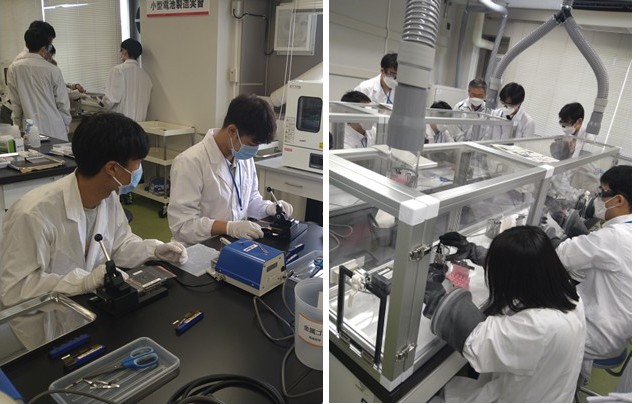

さて、本プログラムには、上記の専門科目に加え、バッテリーの基礎を学ぶ「バッテリー概論」や、小型リチウムイオンバッテリーを実際に製造する「バッテリー実習」も設けられています。実習は国立研究開発法人 産業技術総合研究所・関西センターにて実施し、負極板の作成、極板積層、ケース封入、電解液注入といった工程を経てバッテリーを組み立て、最終的に充電と動作確認まで行います。研究所の所員の皆様が丁寧にご指導くださるおかげで、学生たちは普段の大学実験では触れる機会の少ない多様な装置を扱いながら、実習に取り組むことができます。昨年度は試行的にエネルギー物質学科の3年生22名が参加しました(掲載の写真はその際の様子です)。何となく、普段の実験より熱心な気がいたします。

本プログラムを通じて得られる経験は、学生一人ひとりの成長に直結するだけでなく、次世代のエネルギー社会を支える確かな力となることでしょう。小さな一歩かもしれませんが、この取り組みが未来の大きなイノベーションにつながると信じています。参加する学生たちが新しい可能性を切り拓き、バッテリー技術の発展と持続可能な社会の実現に貢献していくことを大いに期待しています。

(エネルギー物質学科 須藤 篤)