|

名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学の杉山 由晃 大学院生、山本 健太 病院助教、本多 隆 講師、川嶋 啓揮 教授、金城学院大学生活環境学部食環境栄養学科の浅野 友美 講師、名古屋大学医学系研究科・腫瘍病理学の榎本 篤 教授、近畿大学生物理工学部生命情報工学科の財津 桂 教授、東京大学大学院医学系研究科消化器内科学の藤城 光弘 教授らの研究グループは、胆汁酸の再吸収を抑制するエロビキシバットが非アルコール性脂肪肝炎 (Nonalcoholic steatohepatitis: NASH※3) マウスモデルから生じる肝腫瘍の発生率を低下させることを報告しました。

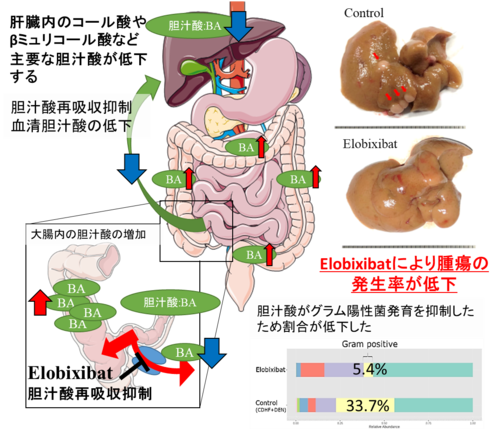

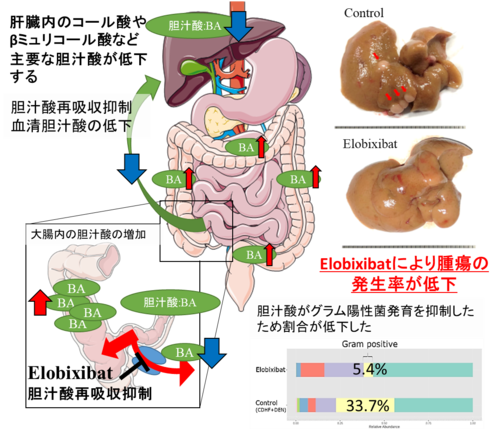

近年、肝細胞癌はB型肝炎やC型肝炎以外の原因から生じる割合が高くなっています。その中でも脂肪肝やNASHに由来する肝癌の割合は増加していますが、発生率を減らす有効な治療法がありませんでした。今までの研究では、肝臓内の胆汁酸の増加が腫瘍の発生や促進に関与していると報告されていました。胆汁酸は肝臓で合成された後に腸管内に分泌され、腸内細菌により変換された後に再度吸収されて肝臓で再利用されます(腸肝循環※4)。同研究グループは普段下剤として使用されているエロビキシバットが胆汁酸の再吸収を抑え(胆汁酸再吸収抑制)、胆汁酸の大腸への移行を促す特性に注目しました。NASHから肝腫瘍が発生するマウスモデルに同薬剤を投与することで血液中・肝臓内の胆汁酸が低下することを示し、同時に腫瘍の発生率が低下することを初めて報告しました。また再吸収が抑制された胆汁酸が大腸内に流入することで、大幅に大腸内腸内細菌叢が変化することを見出しました。これにより、胆汁酸を介した新たな発癌を抑制する方法の開発や発癌機序の解明につながる可能性を示しました。

本研究成果は、アジア太平洋肝臓学会の国際科学雑誌「Hepatology International」(2023年9月4日付のオンライン先行版)に掲載されました。

1.背景

お酒をあまり飲んでいないのに肝臓に脂肪がたまってしまう非アルコール性の脂肪肝があります。このうちの数%の患者さんは脂肪がたまるだけでなく、肝臓が壊れたり(炎症)や硬くなる(線維化)ことが生じます。炎症や線維化を伴う脂肪肝はNASHと表現され、その患者の一部では癌が生じます。しかし現在の医学ではこれらを未然に防ぐ方法はありません。なぜなら脂質代謝異常、腸内細菌叢、胆汁酸、酸化ストレスなど癌が発生する機序は非常に複雑で、どの因子が最も重要な要素か判明していないからです。同研究グループは、その中でも脂肪が多い食事を与えられたマウスでは脂肪肝が出現し、肝臓内の胆汁酸が増加することが腫瘍の発生と関連するという今までの報告に注目しました。さらに、腸内細菌を抑制する抗生剤などを使用すると腫瘍の発生率が低下する報告も参考にしました。同グループは普段下剤として使用されており、腫瘍との関連があまり報告されていないエロビキシバット(胆汁酸再吸収抑制薬)が腸内の胆汁酸再吸収を抑制することによって腫瘍の抑制に効果があるかを評価しました。

2. 研究成果

まず、ジエチルニトロソアミンを生後3週間目に投与し、8週から28週までの20週間コリン欠乏高脂肪食を投与することでNASHから腫瘍が発生するマウスモデルを作成しました。エロビキシバット群では、マウスモデルに8週から28週の間に同薬剤を混ぜたコリン欠乏高脂肪食を投与して肝腫瘍の発生率を比較しました。その結果、2群では体重や肝組織の線維化に差がなかったにも関わらず、エロビキシバット群で腫瘍の発生率が半分以下に抑制されました。血液中の総胆汁酸濃度も低下しており、肝臓内ではコール酸やグリココール酸、タウロコール酸などの主要な胆汁酸の割合が顕著に低下していました。また腸内細菌はグラム陽性菌の割合が顕著に低下していました。胆汁酸は昔からグラム陽性菌の発育抑制に効果があることが報告されており、同薬剤により再吸収が抑制され、血清・肝臓内の胆汁酸が低下して大腸内の胆汁酸が増加したことを示しました。この細菌叢の変化は腫瘍発生抑制効果がある薬剤バンコマイシンによる変化と似た傾向を示しており、細菌叢の変化が腫瘍発生抑制にも関連していた可能性があります。

3.今後の展開

本研究は胆汁酸を抑制する薬を用いることで腫瘍の発生率を下げることができる可能性をはじめて示しました。ヒトとマウスでは胆汁酸の種類も腸内細菌も異なりますが、肝臓内に吸収される胆汁酸を抑制することで腫瘍ができる可能性を下げる機序の発見は重要であり、現在有効な治療のない発癌抑制のための新薬開発に重要な知見を与えました。

4.用語説明

※1 胆汁酸:肝臓でコレステロールから合成され、腸内細菌により変換され一次・二次胆汁酸の2種類があります。小腸内で脂肪の吸収を促進します。

※2 エロビキシバット(elobixibat):胆汁酸トランスポーター(IBAT)という胆汁酸を再吸収する細胞の機能を抑えることで大腸内に胆汁酸を増加させ、大腸内で水分分泌や腸の動きを活発にして便秘を改善させる薬です。

※3 Nonalcoholic steatohepatitis (NASH):お酒を多く飲む人の中には肝臓に脂肪がたまり、肝硬変や肝癌になる人がいます。お酒をあまり飲んでいない脂肪肝の人の中にも同じように肝硬変や肝癌を発生しやすくなる病態がNASHです。近年ではメタボリック症候群と同様に様々な生活習慣病と関連することが報告されておりmetabolic-associated fatty liver disease(MAFLD)の一部と考えられています。

※4 腸肝循環:肝臓で合成された胆汁酸は腸内細菌の影響を受けて小腸と大腸のつなぎ目付近で再度吸収されて、血液中に回収されたのちに肝臓で使用されます。この腸と肝臓を循環するように胆汁が移動することを腸肝循環といいます。

【論文情報】

雑誌名:Hepatology International

論文タイトル:

Impact of elobixibat on liver tumors, microbiome, and bile acid levels in a mouse model of nonalcoholic steatohepatitis

著者名・所属名:

・名古屋大学 大学院医学系研究科 消化器内科学:

杉山 由晃, 山本 健太, 本多 隆, 加藤 あす香, 武藤 久哲, 横山 晋也, 伊藤 隆徳, 今井 則博, 石津 洋二, 中村 正直, 石上 雅敏, 川嶋 啓揮

・金城学院大学 生活環境学部 食環境栄養学科: 浅野 友美

・名古屋大学 大学院医学系研究科 腫瘍病理学: 榎本 篤

・近畿大学 生物理工学部 生命情報工学科: 財津 桂

・東京大学 大学院医学系研究科 消化器内科学: 藤城 光弘

DOI: 10.1007/s12072-023-10581-2

【研究者連絡先】

東海国立大学機構 名古屋大学大学院医学系研究科 消化器内科学

講師 本多 隆(ほんだ たかし) TEL:052-744-2169 FAX:052-744-2178

E-mail: honda@med.nagoya-u.ac.jp

近畿大学 生物理工学部 生命情報工学科

教授 財津 桂(ざいつ けい)

TEL:0736-77-3888

E-mail: kzaitsu@waka.kindai.ac.jp

金城学院大学 生活環境学部 食環境栄養学科

講師 浅野 友美(あさの ともみ)

TEL:052-798-0180 FAX:052-798-0370

E-mail: tomomiasano@kinjo-u.ac.jp

【報道連絡先】

東海国立大学機構 名古屋大学医学部・医学系研究科 総務課総務係

TEL:052-744-2804 FAX:052-744-2785

E-mail: iga-sous@t.mail.nagoya-u.ac.jp

学校法人近畿大学 和歌山キャンパス学生センター 広報担当

TEL:0736-77-3888 FAX:0736-77-7011

E-mail: bost-pr@waka.kindai.ac.jp

金城学院大学 経営企画部 経営企画課

TEL:052-798-0180 FAX:052-798-4462

E-mail: k-kikaku@kinjo-u.ac.jp

Hepatology International

|