【ロボティクス学科】第2回ロボットコンテストを開催!!

2017.01.16

- 研究 教育

- ロボ

ロボティクス学科3年生後期の授業「ロボット創成実験」では、2015年度からロボットコンテストを開催しています。

今回は、1月10日(火)に行われた第2回ロボットコンテスト(会場:近畿大学工学部 多目的ホール)の様子を取材してきました!

コンテストは1チーム6人のチーム制。

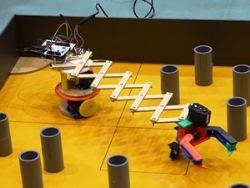

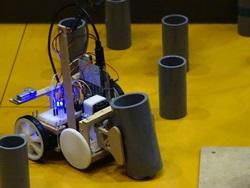

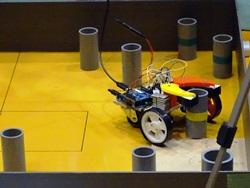

フィールド内に設置された点数の違う複数のパイプを、制限時間4分以内にいかに多くゴールに運べるかで得点を競います。

ちなみにフィールド(下写真)のゴールの一部は他より高く、そのゾーンにゴールできれば得点が2倍になります。

もちろん他にも細かいルール規定があり、ロボット自体のレギュレーションも、サイズや使用モータ数など決まりがあります。

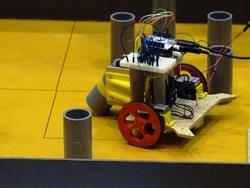

競技前には、先生によるレギュレーション適合チェックが行われました。

今回、ロボットのサイズは底面積200mm四方以内という決まりです。

残念ながら1チームが規格不適合で脱落してしまいましたが、ご覧の通り、見た目のインパクトは大です。

ロボティクス学科の特長は機械、電気電子、情報の技術を複合した幅広い工学知識が身につくこと。 このロボットコンテストは、正に、その知識・技術を結集させた大会となります。

チーム内で「機械系」、「電気系」、「ソフト系」の担当を決め、約3か月間、力を合わせて1から設計・製作を進めてきました。

そしていよいよ、みんなの熱視線の中、くじびきで決めた順で1チームずつ競技開始。

コントローラで操る係と、ケーブルをさばく係の二人のコンビネーション、そして周りのチームメイトからの指示といったチームワークもコンテストの要。

全12チーム、それぞれ機能やデザインが違い、各々に工夫が見られました。

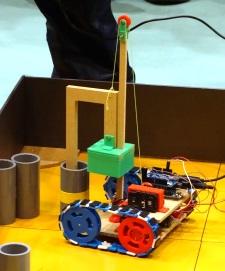

例えばこちらは、パイプの穴をうまく利用し、筒に棒を差し込んでひっかけて運ぶタイプ。動作はUFOキャッチャーのような要領で、見守る外野の学生たちからも「もっと前へ!」など声援が飛んでいました。

自作のキャタピラも滑らかな動きでした。

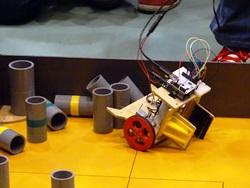

はたまたこちらは、前面はアームを使って一本ずつ挟んで運ぶ機能(写真左)、背面はブルドーザーのように一気に押して運ぶ機能(写真右)と、1台で2つの機能を持たせたもの。

前後の2WAY機能が功を奏し、唯一、得点2倍ゾーンにゴールして、結果、最高得点をたたき出したチームの作品です。

途中、電気系のトラブルに見舞われて動かなくなったり横転したりするチームがあったり、ロボットが光ったりパーツの一部が回ったりする機能で場を沸かせるチームあったりと、コンテストは大盛況の内に幕を閉じました。

学生たちの団結力や、先生方と学生たちとの雰囲気の良さに、少人数制のロボティクス学科の魅力も光っているような気がしました。

ロボティクス学科について詳しくは、ロボティクス学科オリジナルサイトをご覧ください!