近畿大学通信教育部の卒業ゼミナールin屋久島にて、屋久島おおぞら高等学校 茂木 健一郎校長をお招きし、特別企画のスペシャル対談を行いました。【全3回の2回目 / #1、#3へ】

通信教育部について

茂木:これまでは、大学の広報についてお話しいただきました。特に、通信教育部はこれからますます重要な役割を果たすと思います。

世耕:これからの大学は、若者だけをターゲットにするのではなく、もっと幅広い年齢層を視野に入れるべきだと思います。今日も19歳や20歳だけでなく、30歳や50歳の方もいます。近畿大学通信の学生の方、手を挙げてください。

(学生が手を挙げる)

茂木:父兄の方かと思っていました。すみません、学生さんだったんですね。

ところで世耕さん、近大は長年にわたって通信教育を行ってきましたよね。特に重要なポイントがあれば教えていただけますか?

世耕:私たちには法学部法律学科と短期大学部商経科の2つのコースがあります。まず、法学部は幅広く、昔から「潰しが利く」と言われています。特に、公務員として働きながら学ぶ人や、司法書士などの資格を取る際、法学部を卒業しておくと、次のステップが見えてきます。経営者になりたいとかそこまで見えてない人や、次のステップが明確ではない人にも、とりあえず法学部は有効です。

もう一つの商経科は少し古い名称ですが、今でも多くの人に受け入れられています。これは短期大学としての位置づけで、この中からも編入を目指す人が多いと思います。3年次や4年次への編入を目指して進むことができます。実は、皆さんも気づいていると思いますが、学費が非常に安いのも大きな魅力です。また、他の大学の激しい入試競争から少し距離を置いて学べるという点も大きなメリットです。

茂木:たしかに。

世耕:国立大学の編入というのは、どこの大学も結構やってますから、学士を取得した後の次のステップとして狙っている方も多いと思います。

茂木:え、みんなそうなの。編入狙ってる人!

(学生が手を挙げる)

あれ、6人だけですね。あとの方はそれぞれ別の道に進むんでしょうか。私は、おおぞら高校の卒業式でいつも強調していることなんですが、特にグローバルな視点で見ると、どのような形態の学校かはあまり関係ないと思っています。だから、ある意味で通信教育は国際的なスタンダードです。どんな形でも、必要であれば大学卒業資格を取れば良いのです。

世耕:その通りです。ただ、日本ではまだ「関関同立」と呼ばれる枠組みが根強く残っていて、そうした伝統的な考え方が影響を与えています。

茂木:なるほど、そのような言い方をするんですね。でも、「関関同立近」じゃない?

世耕:「関関同立近」と言う方もいらっしゃいますけど、おそらく「関関同立」としては僕らを入れたくないわけじゃないですか。また、「産近甲龍」という言葉があるんですよ。

受験業界ではこのように区分けされていて、それが数十年にわたって続いているんです。受験生や特に親たちはその影響を受けています。こうした価値観が未だに根強く残っているため、通信制と聞くと少しネガティブな印象を持つ人もいます。私たちには、通信教育に対するこうした偏見を覆していく課題があります。

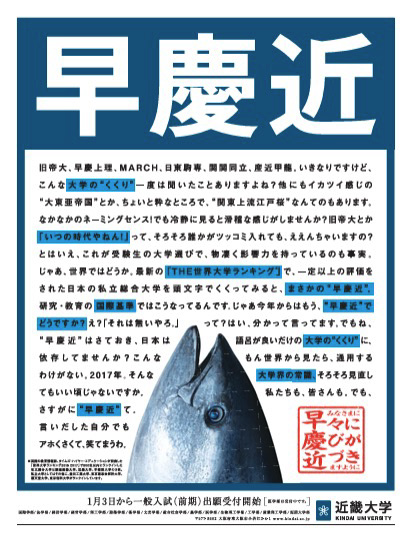

同じような偏見で言うと、魚の養殖と天然の魚について、天然の方が絶対に美味しいと思い込まされています。マグロなんて、絶対養殖の方が美味しいです。これを言い出すと、牛、松坂牛や米沢牛など、完全に養殖ですから。

茂木:いや、それは私も今までそう思ってました。じゃあ大間の天然マグロより近大マグロの方が美味しい?

世耕:美味しいです。それは、うちの魚を釣り上げるところを見てもらえばわかるんです。マグロが泳いでいるところにイカを何個か投げて、みんなそれを食べに来ると、1匹だけに電流が通っているので、それを食べたマグロは一瞬仮死状態になります。それを数秒のうちにすくい上げて、鉄のワイヤーで神経締めという作業をおこないすぐ冷やします。しかも、天然だと何を食べているかもわからないが、養殖のマグロは生まれた時の餌から、すべて管理されています。牛のブランドみたいなものです。そんだけ天然がええって言うんやったら、じゃあ天然の牛捕まえて食べてみたらええ。

茂木:この話はわかりやすかった。

世耕:このような偏見は私たちが広報で変えていく必要があると考え、養殖専門の料理店を運営しています。近畿大学水産研究所のお店が東京に2店舗、大阪に1店舗あります。このお店では、養殖に対する偏見をなくすため、養殖魚を使った料理を提供しています。

近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店

近畿大学水産研究所 グランフロント大阪店

近畿大学水産研究所 銀座店

だから私は、通信制についても、偏見をなくしていきたいと思っています。通信制を卒業したと自信を持って言えるようにしたいです。ただ、コロナでだいぶイメージが変わったなという気がします。

茂木:確かに。そうですよね。

世耕:大学は突然コロナでオンライン授業を実施することになり、受講する側も大学に行かずに気楽に授業が受けられるようになりました。コロナでオンライン授業に移行した結果、実は退学率が減少したんです。

茂木:え、本当ですか。

世耕:家にいてパソコンを開くだけで授業を受けられるからです。

大学生あるあるだと思うのですが、例えば朝カーテンを開けたら土砂降りの雨が降っていて、もう一度カーテンを閉めて「今日はなかったことにしよう」と思うことがありますよね。そんな風にしていると、数回授業を休んでしまい、ついていけなくなることもあります。それがオンライン授業では自宅で受けられるようになり、退学率が減少しました。今はほとんど対面授業に戻りましたが、また少し退学率が上がっています。だから、通信制のメリットについても、みんながだいぶ理解してきたのではないでしょうか。

人材育成について

茂木:人材育成について伺いたいのですが、おおぞら高校では屋久島本校の先生方が本当に自ら望んで来られていて、非常に多くの経験を積んでいます。成長が早いですし、各スクールの先生も定期的に屋久島に来られています。広域性通信制高校ならではの人材育成がうまく機能していると思いますが、近畿大学では教職員の育成に関して、何か工夫されている点はありますか?

世耕:現実問題として、大学の先生方は幅広い専門性を持っており、教え方が分かりにくいからやり直すように言われても大変なことが多いです。正直に言うと、努力は続けていますが、抜本的に変えるには至っていません。

茂木:授業評価などは行っているのですか?

世耕:授業評価は一応行っていますが、それが給料に大きく反映されることはありません。日本全体の大学が抱える問題でもありますね。一方、おおぞら高等学校の先生方は多くのトレーニングを受けていらっしゃる印象を受けました。挨拶もすごくしっかりされていますよね。

茂木:おおぞら高校では当たり前に感じてしまいますが、確かに言われてみるとそうですね。

世耕:「日本の学生は勉強しない」と言われますが、小中高まではそれなりに勉強していると思います。しかし、大学に入ると急に気が緩んでしまいますね。大学生活を見ていると、最初の数か月は「留学する」と言っている学生も、サークルの新歓や合宿に参加しているうちに、すっかり勉強のことを忘れてしまいます。

茂木:確かに、よく言われていますね。海外の大学では圧倒的に勉強するのに、日本の大学生は遊んでしまうと。

世耕:高校までは、海外の平均以上に勉強していると思います。受験というハードルがあるため、その時点では将来について考えるかもしれませんが、大学に入ってからはモチベーションを保つのが難しいです。例えば、卒業できる学生が半分だけだったら、結構面白いことになるかもしれませんね。

茂木:それ、近大でやるんですか?

世耕:いや、できませんよ。そんなことをしたら、学生が誰も来なくなります(笑)

ただ、通信教育では、ほとんどの学生が所定の年数で卒業できていません。特に先生との対面機会が少ない中、レポートで評価され、かなりシビアな環境です。時には非常に辛い思いをすることもあると思いますが、それでも何年もかけて卒業する人がいます。私はそれで全然良いと思います。多くの学生が所定の年数で卒業したいと思っていますが、大学はもっと変わっていくべきです。大学の先生の意識も変える必要があるでしょうし、海外の大学のシステムもどんどん取り入れていくべきだと思います。例えば、アメリカの大学では終身雇用がなく、解雇される先生もいます。

茂木:近畿大学もそんな風にできたら面白いですね(笑)

世耕:いやいや、そういうわけではないんですけれども(笑)

まだ大学だけでそういうことをやっても難しいと思います。日本全体でやっていく必要があると思います。世界で勝負できるような大学の教員や人材をもっと養成していく必要があります。

茂木:実は私今が人生の中で一番勉強していると感じています。本当に常に勉強しているんです。

私が書いた本がドイツで26週連続ベストセラー1位(対談時点の記録)になり、今年の年間ベストセラーでも1位になることは間違いないと思います。今、英語で本を書いていて、ものすごく英語を勉強しています。もちろん、脳科学の研究も本当に一生懸命頑張っています。受験の時よりも、今の方がよっぽど勉強していると感じます。

僕の知り合いに斎藤惇夫という作家がいて、彼は幼稚園の園長をやっています。園児が「園長、どんな大人になりたいの?」と聞くことがあるそうです。もう80歳を超えているんですが、何歳になっても「なりたい大人」というのはあるんですよね。世耕さんは、ちなみにどんな大人になりたいですか?

世耕:いや、あまり先のことは考えていませんね。

ただ、仕事を頑張ることで、自然と自分がステップアップしているような感じですね。同じことを続けていると横ばいになってしまうと思いますが、新しいことにどんどん挑戦することで成長していると感じます。

茂木:世耕さんもものすごく勉強されてますよね。

世耕:今は、とにかく、もし私たちが広告を出すとしたら、YouTubeですぐに面白い広告を見ることができます。誰が制作したのか、その人が他にどんな作品を作っているのかもすぐに分かるので、とても便利ですね。

茂木:さすが!プロの視点ですね。

世耕:昔は一部の広告代理店の人しか見られませんでしたが、今ではメキシコで大ヒットしているCMなどもすぐに見られます。

茂木:メキシコのCMを見てるんですか!?

世耕:見てますよ、結構。コロンビアとかメキシコのCMは面白いです。

茂木:これが学ぶってことだよね。

世耕:私も、昔は先生に「ここが分からないんですけど…」と直接聞くしかなかったんです。でも今は、ほとんどの答えがすぐに見つかります。ChatGPTなどを使うと、今までならGoogleで何度もキーワードを変えて探さないといけなかった答えが、一瞬で出てくるんです。最近は本当によく使いますね。例えば、「徳川家康が江戸幕府を開いた時、何歳だったか」ということも、昔ならWikipediaでわざわざ調べなきゃいけなかったけど、本当に便利になりました。多分みんなが抱えてる課題も、大体すぐに検索して解決できちゃいますよね。

茂木:でも、確かに今の世耕先生のお話で一番大事なのは、「徳川家康が江戸幕府を開いた時、何歳だったんだろう?」という質問が浮かんだことなんですよね。その瞬間、世耕先生の脳が「それを知りたい!」と思ったということです。

それがすごく大事なんです。答えがすぐ出てくることも重要ですが、その質問をしたということ自体がとても重要なんですよね。ところで、どうしてその質問をしたんですか?

世耕:今、自分55歳なんでね。確か家康は、意外と結構年を取ってから将軍になったんじゃなかったかなと思いまして。

茂木:お、それじゃあ幕府を作るつもりですか?

世耕:いや、そういうつもりじゃないんですけど。自分の成長を振り返る時に、他の歴史的な偉人は何歳までに何をしていたんだろうって考えることがあります。ちょっと調べたりもしています。最近は、学ぶことに関しては先生がいなくてもいろいろできるようになっています。だから、通信教育の環境もどんどん良くなっていますよね。